En France, et jusqu’à la moitié du vingtième siècle, la protection paravalanche fut essentiellement l’affaire des forestiers, le reboisement étant considéré comme la meilleure politique globale de prévention. Néanmoins, dès le dix-huitième siècle, des dispositions constructives permettant de limiter les dégâts sur les bâtiments (étrave protégeant l'église et le presbytère de Vallorcine construite en 1722) sont apparues : le génie paravalanche était né. Différentes techniques de protection sont désormais envisageables et peuvent être présentées de deux façons distinctes suivant que l’on s’intéresse au point d’intervention (passif/actif) ou à la durée de la protection (permanent/temporaire). On parlera ainsi de protection active lorsque les dispositifs sont mis en œuvre dans la zone de départ de l’avalanche par opposition à la protection passive où les dispositifs sont mis en œuvre dans la zone d’écoulement ou d’arrêt de l’avalanche. La défense temporaire quant à elle concerne des techniques de protections nécessitant une mise en œuvre par l’homme pendant une durée limitée correspondant à des situations nivo météorologiques d’alerte alors que la défense permanente ne nécessite pas l’intervention humaine en situation de risque. On se retrouve ainsi avec quatre familles de protection (protection active temporaire, active permanente, passive temporaire, passive permanente) que l’on peut présenter synthétiquement de la façon suivante :

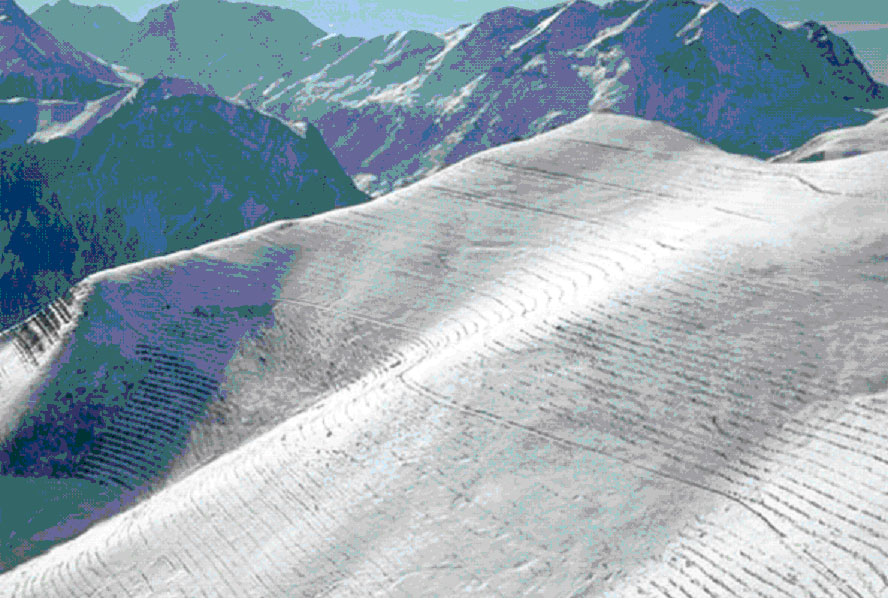

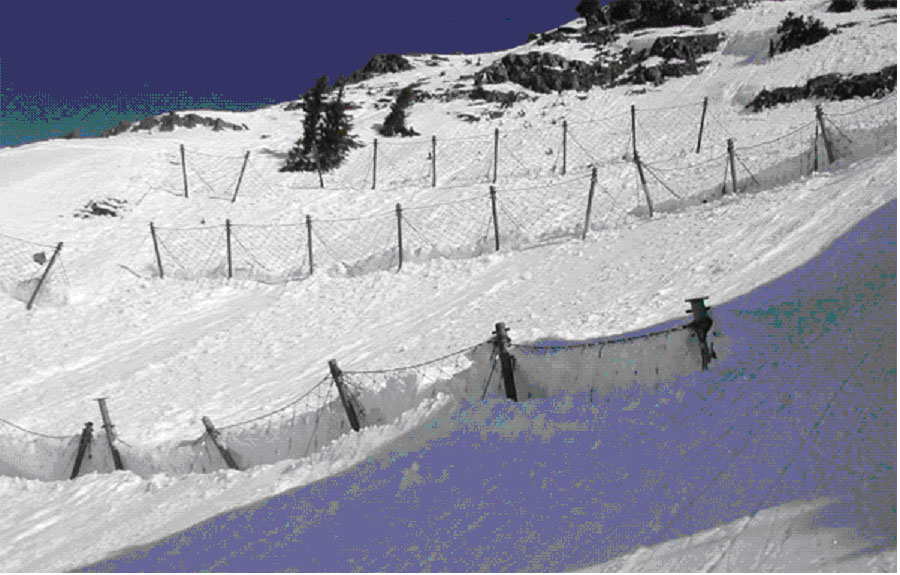

- Les protections actives permanentes : ces protections visent à empêcher le déclenchement d’avalanches dans la zone de départ en modifiant localement la répartition de la neige (ouvrages à vent de type barrières à neige, toit-buse ou vire-vent), en fixant le manteau neigeux (râtelier, claie, filet plantation) ou encore en modifiant la rugosité du sol (banquette).

Banquette

Filets paravalanches

Barrières à neige

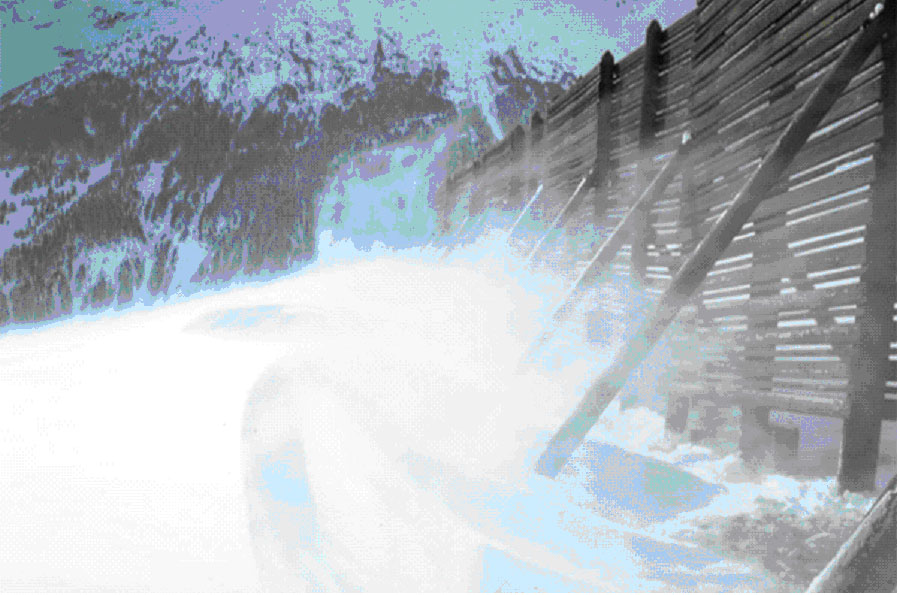

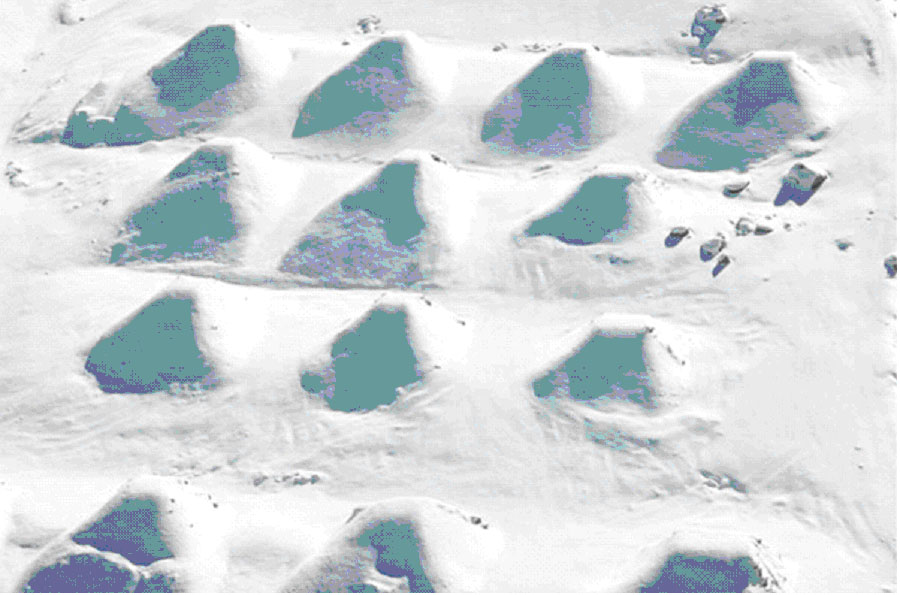

- Les protections passives permanentes : généralement ces protections visent à modifier l’écoulement de l’avalanche en dissipant l’énergie (tas freineurs), en déviant la trajectoire (étrave, digue déviatrice, tunnel paravalanche) ou encore en stoppant l’avalanche (digue d’arrêt). Mais on peut également considérer dans cette catégorie les dispositions visant à renforcer les constructions ou encore les systèmes permettant l’alerte en cas de déclenchement (détecteur routier d’avalanches ou DRA).

Tas freineurs

Digue d’arrêt

Etrave

Tunnel paravalanche

- Les protections actives temporaires : elles visent à provoquer le départ de l’avalanche avant que celle-ci ne se déclenche de façon naturelle avec une plus grande ampleur : les zones de départ sont donc purgées artificiellement avec des skis, des explosifs (à la main, à l’hélicoptère, par Câbles Transporteur d’Explosifs, par avalancheur) ou du gaz (GAZEX, AVALHEX).

Cazex

Gazex

- Les protections passives temporaires : elles sont principalement d’ordre réglementaire et visent généralement à interdire la circulation et à évacuer en lieu sûr les populations situées en zone à risque jusqu’à la fin de la période d’alerte.

Interdiction de circulation

Florence NAAIM, chercheur au CEMAGREF