À la faveur de la nature mal circonscrite et floue des concepts de développement et d’agriculture durables, une certaine confusion sémantique et conceptuelle règne et illustre bien la difficulté à passer des concepts aux pratiques, du projet sociétal à l’action concrète. Il s’agit donc maintenant de définir l’agriculture durable, incluant ces différentes dimensions.

La contribution de l’agriculture au développement est une évidence historique (Mazoyer & Roudart, 1997 ; De Rosnay, 1975), sa contribution potentielle au développement durable est une hypothèse forte, compte tenu des interactions entre activités agricoles et équilibres économiques, sociaux et écologiques, notamment au Sud. Cette contribution suppose que les pratiques de l’agriculture soient elles mêmes durables, c’est-à-dire notamment respectueuses de l’environnement, mais aussi que l’agriculture dans son ensemble contribue à un développement plus durable des sociétés. Ainsi, Godard & Hubert (2002) évoquent deux formes de contribution de l’agriculture au développement durable : l’une vise à une durabilité autocentrée (l’agriculture et ses pratiques sont durables par et pour elles-mêmes), et l’autre vise une contribution à la durabilité des territoires et collectivités auxquels appartient l’agriculture. L’agriculture durable devrait donc assumer ces deux contributions.

Dès 1984, Douglas s’interroge sur la durabilité dans le domaine agricole et propose trois entrées :

- la productivité, ou comment les processus de production agricole sont-ils durables ;

- les processus biologiques et écologiques sur lesquels repose la production ;

- l’entrée communautaire ; il s’agit de la vie sociale, l’intensité des interactions, l’accès aux technologies et leur maîtrise.

Par rapport à ces entrées, Pearson (2003) parle de multidimensionnalité de la durabilité : biophysique, économique et sociale.

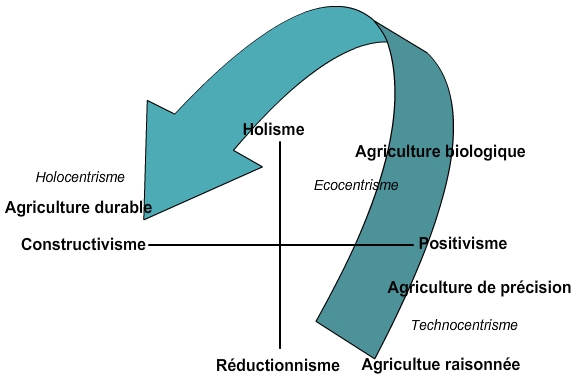

En 1997, Bawden milite pour une approche systémique de la recherche sur la gestion des ressources naturelles. Il entreprend une typologie des paradigmes (points de vues) en œuvre, en positionnant sur deux axes d’une part les visions réductionniste et holistique qui s’opposent, d’autre part les épistémologies positiviste et constructiviste, elles aussi opposées (figure 2. Les différents points de vue sur la gestion des ressources naturelles renouvelables (d’après Bawden, 1997, et Fréret & Douguet, 2001).

Bawden estime ainsi que les points de vue sur la gestion des ressources naturelles se sont historiquement déplacés d’une part d’une vision réductionniste vers une vision holistique, c'est-à-dire d’une pensée qui tend à décomposer les phénomènes naturels et sociaux complexe en processus simples (réductionnisme), à un mode de pensée d’ensemble, systémique, intégré (holisme), pour lequel les caractéristiques d'un être ou d'ensemble ne peuvent être connues que lorsqu'on le considère et l'appréhende dans son ensemble, dans sa totalité, et non pas quand on en étudie chaque partie séparément.

Par ailleurs, Bawden considère que les systèmes de recherche sur les ressources naturelles ont d’abord été établi à partir des principes positivistes développés à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire favorisant l’expérimentation comme unique moyen de validation des connaissances, hiérarchisant et séparant les disciplines scientifiques selon leurs objets de recherche et leur niveau d’organisation. Par la suite, ces systèmes ont progressivement intégré la philosophie constructiviste, qui promeut la pluridisciplinarité, la diversité méthodologique, la prise en compte de la complexité des objets de recherche (leur finalité, leurs évolutions, les interactions entre projets des sociétés et objets de la nature, les processus d’apprentissage, d’évaluation, de connaissance).

Ainsi Bawden positionnent trois étapes importantes, situés dans trois cadres de la figure 2. Cette figure intègre en outre les réflexions de Fréret & Douguet (2001) concernant l’évolution des thématiques de recherche en agriculture, qui renvoient aux mêmes étapes.

Le premier cadre allie réductionnisme et positivisme. Ce paradigme est dit technocentré car il promeut la technique comme voie de mise en valeur de la nature, sa domestication. Il se caractérise par la notion de productivité. Nous avons vu que ce paradigme a dominé la pensée agronomique depuis son origine, et a favorisé la production de références et de connaissances dites objectives, l’expérimentation comme unique méthode scientifique, la normalisation, l’analyse par discipline, la séparation et la hiérarchie dans les responsabilités, et la prescription descendante comme mode de transmission des connaissances.

Le second cadre relève de l’écologie scientifique, le paradigme est ecocentré. L’objectif principal n’est plus la productivité, mais plutôt la gestion des processus biologiques qui sont au service d’activités productives et dont il faut préserver l’intégrité. La notion d’écosystème émerge directement de ce paradigme, comme concept théorique dont la dimension spatiale reste toutefois imprécise. Les notions d’équilibre, d’interaction, de dynamique (de population par exemple) sont aussi attachées à ce cadre. Ce n’est plus l’objectivité des faits qui compte mais plutôt la cohérence et la pertinence des interactions observées et représentées.

Figure 2. Les différents points de vue sur la gestion des ressources naturelles renouvelables

En haut à gauche de la figure, le troisième cadre, holistique, relève du constructivisme et s’intéresse aux projets et aux interactions sociales, aux objectifs. Ce paradigme est dit holocentré. On ne prend plus seulement en compte les cycles et processus de la nature, mais aussi les projets des hommes qui impliquent la nature, leurs intentions, leurs pratiques. En d’autres termes, les systèmes de connaissance et d’action deviennent aussi importants que les systèmes naturels. L’émergence, notamment de connaissance, l’action collective, la médiation, la représentation, la modélisation de systèmes complexes, dans une diversité de points de vue et de solutions possibles, sont les composantes clés de ce paradigme, parmi d’autres.

Fréret & Douguet (2001) positionnent les «familles» d’agricultures dans ces mêmes cadres et opposent clairement « agriculture raisonnée », appartenant au cadre réductionniste / positiviste technocentré, (au coté de l’agriculture de précision), par rapport à l’agriculture durable, appartenant au cadre holistique / constructiviste. Par ailleurs, ces auteurs positionnent l’agriculture biologique dans le cadre écocentré, holistique / positiviste.

Probablement situé entre agriculture biologique (écocentrée) et agriculture durable est celui de l’agroécologie, toutefois plus soucieux de production et de bien être social que l’agriculture biologique. Ce courant agroécologique s’appuie sur le concept d’agroécosystème (ou écosystème cultivé) et propose des définitions de l’agriculture durable où l’on note une prévalence de considérations écologiques. Ainsi, Conway (1987) définit la durabilité comme la capacité d’un agroécosystème à maintenir sa productivité lorsqu’il est soumis à des évènements perturbateurs majeurs, de toute nature. Il introduit ainsi la notion de résilience. D’un autre coté, Altieri (1989 ; 2002) définit l’agriculture durable comme un système qui vise à maintenir sa productivité sur le long terme, sans dégrader les ressources utilisées, par l’utilisation de technologies à faibles intrants qui améliorent la fertilité du sol, par le maximum de recyclage de ses sous-produits, par la diversification des productions, par le contrôle biologique des maladies. Whiteside (1998) ropose d’adapter au domaine agricole la définition Brundtland du développement durable. Pour lui, l’agriculture durable, dans le contexte du Sud, c’est :

Citation

Citation

“Une agriculture qui assouvit les besoins actuels des groupes sociaux qui la mettent en oeuvre, sans porter préjudice aux besoins de groupes sociaux voisins ni aux besoins des générations futures; cet objectif est atteint par un effort permanent de tous les membres de ces groupes d’adapter leurs systèmes complexes d’activité et de revenus aux changements de leur environnement, de façon à protéger et à augmenter les capitaux naturels, humains, sociaux et physiques, pour eux-mêmes et pour les générations futures”

augmenter les capitaux naturels, humains, sociaux et physiques, pour eux-mêmes et pour les générations futures” Cette définition confirme le rôle que peut jouer l’agriculture pour atténuer la pauvreté, promouvoir l’équité dans le contexte d’agriculture familiale, tout en s’opposant à l’idée de surexploitation de la nature. Elle reconnaît également le caractère dynamique, continu du processus de développement. Elle manque toutefois d’un peu de précision en termes d’action possible.

Par ailleurs, Tiffen & Bunch (2002) soulignent que l’agriculture durable doit être une agriculture en permanente évolution, selon un processus d’apprentissage. Pretty (1995) et Whiteside (1998) précisent que l’agriculture durable ne peut se limiter à la mise en œuvre de technologies appropriées. Ils estiment que trois conditions fondent l’agriculture durable :

- un environnement politique et des services à l’agriculture appropriés ;

- des organisations locales durables ;

- des technologies appropriées.

Landais (2002) précise ces idées et propose un cadre conceptuel de la durabilité des systèmes agricoles, basé sur leur relation à leur environnement, selon quatre liens :

- un lien économique, qui correspond aux marchés amont et aval dans lesquels s’insèrent l’exploitation et son système de production ;

- un lien social, qui correspond à l’insertion de l’exploitant et de sa famille dans les réseaux sociaux environnants, non marchands ;

- un lien intergénérationnel, par la transmission patrimoniale et la solidarité entre générations ;

- enfin, un lien environnemental, écologique, qui correspond aux relations de l’exploitation avec son environnement naturel.

Ces liens, qui ne dérogent en rien à la définition « Brundtland » du développement durable, renvoient respectivement à quatre composantes de la durabilité de l’exploitation agricole :

- sa viabilité économique, liée aux revenus agricoles et non agricoles du ménage, aux possibles aides extérieurs. Cette viabilité dépend d’une part des performances des systèmes productifs de l’exploitation (en diversité, qualité et quantité de produits) et des marchés environnants (prix aux produits, prix des intrants, accessibilité, fiabilité, etc.).

- sa vivabilité sociale, qui renvoie à la qualité de vie de l’exploitant et de sa famille. Des facteurs endogènes (stress, perception du risque, difficultés internes, pénibilité du travail, etc.) comme exogènes (accessibilité physique, intégration à des réseaux sociaux, reconnaissance locale, etc.) sont identifiables. L’intensité, la qualité, la densité et la diversité des relations que l’exploitation tisse avec son environnement social détermine en grande partie sa vivabilité.

- sa transmissibilité, très liée aux deux précédentes composantes, renvoie à la fois à la possibilité de transmettre le patrimoine, et à l’intérêt que portent les nouvelles générations à cette transmission. L’image de l’agriculture et du métier d’agriculteur, les valeurs qu’ils véhiculent, la qualité de vie dans l’exploitation agricole sont notamment des facteurs importants.

- sa reproductibilité environnementale, qui dépend de la qualité des pratiques agricoles, considérée au regard de leur impact sur les ressources naturelles. Comme déjà évoqué, les effets négatifs des modes d’exploitation agricole du milieu sur l’environnement, pour l’instant limités, ne conduisent pas à leur remise en question dans les pays développés. Ces effets sont pour l’instant diffus (effet à distance) et plutôt a long terme (pollutions, accumulations, érosion). En revanche, des pratiques inappropriées dans des milieux tropicaux très fragiles causent parfois des dommages importants et plus immédiats.

Avec ces quatre composantes, Landais (2002) introduit l’idée d’une agriculture renouvelée, multifonctionnelle, porteuse de fonctions économiques, sociales et environnementales. On retrouve ici le changement de paradigme déjà évoqué. Ainsi, comme l’affirme Godard & Hubert (2002), l’agriculture est interrogée non seulement sur sa viabilité propre, dont elle a su trouver les voies à travers son évolution depuis plusieurs siècles, mais aussi sur ses relations avec une société en transformation.

Parler d’agriculture durable, c’est donc aussi parler de l’agriculture dans le cadre d’un projet de développement durable, de sa place, de sa contribution à ce projet, qu’il soit territorial, collectif, strictement rural et agricole ou non.