Maîtrise du climat et adaptation climatique

Préserver la planète… et l’humanité : nos marges de manoeuvre

Je vais vous raconter une histoire, celle des décennies qui sont devant nous. Je voudrais la replacer d’entrée en faisant fond ce que vous avez déjà entendu dans les précédentes discussions et conférences sur le climat, sur quelques ordres de grandeur qu’il est utile de conserver à l’esprit. Lorsque nous nous tournons ensuite vers ce que nous devons faire, nous voyons combien cela sera contraire à ce que cinquante années d’abondance énergétique nous ont conduits à considérer un peu rapidement comme des habitudes éternelles.

La première chose que je voudrais souligner est la rapidité avec laquelle ce problème d’effet de serre s’est proposé à nous. Vous voyez sur cette échelle que l’humanité est restée au dessous du milliard d’habitants pendant très longtemps, jusqu’au XIXe siècle et que depuis, et notamment grâce à l’utilisation importante des combustibles fossiles qui ont remplacé la peine humaine par de l’énergie apparemment abondante et peu chère, nous sommes montés très, très vite à plus de 6 milliards d’habitants.

Parallèlement à cet accroissement démographique, la consommation d’énergie par terrien a elle-même été multipliée par un facteur 8, et vous voyez que cette consommation d’énergie se traduit cette fois par une montée très récente, après la seconde guerre mondiale, au niveau planétaire.

La consommation énergétique se développa donc extrêmement vite, il y a une cinquantaine d’année et ce à 89 % sur base d’énergie fossile : charbon, pétrole et gaz.

Nous avons donc envoyé dans l’atmosphère, avec les gaz à effet de serre induits, une véritable gifle au système physico-chimique planétaire, à l’échelle du temps qu’il a fallu à ce système pour se mettre en équilibre, même si les équilibres ne sont jamais statiques, comme vous le savez ; disons, pour s’ajuster finement.

Quels sont les deux moteurs de cet accroissement de consommation énergétique ? Deux sont majeurs aujourd’hui : la production d’électricité et le transport: ainsi, depuis 1850 nous avons triplé la distance parcourue par habitant, nous sommes passés en moyenne de 1 500 kilomètres à 4 500 kilomètres par an. En moyenne, car le paysan du Burkina-Faso se déplace beaucoup moins que le cadre de New York... Le constat est encore plus marqué pour les marchandises ; le facteur multiplicatif a été de 1000 : nous sommes passés de 10 tonnes/kilomètre/an à 10 000 tonnes/kilomètre/an/habitant. Nos activités ont donc produit ce petit excédent de carbone, de 6 (ou 7) gigatonnes de carbone (ou carbone equivalent) par an. Même si l’ordre de grandeur peut paraitre ridicule à côté des grands flux qui lui sont supérieurs d’un facteur 10 et des grands stocks d’un facteur 100 000 ou 10 000, la rapidité de cette injection et le fait qu’elle n’ait pas de contrepartie, sont suffisantes pour perturber l’ajustement planétaire. Et vous savez que pour déplacer un équilibre chimique, de petites quantités suffisent.

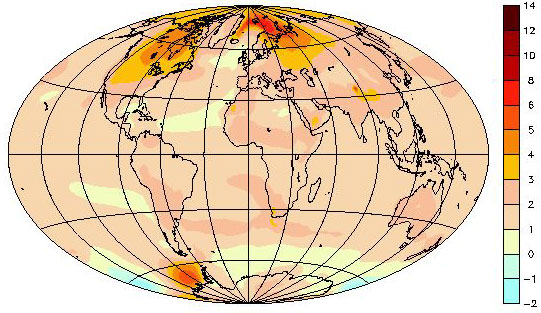

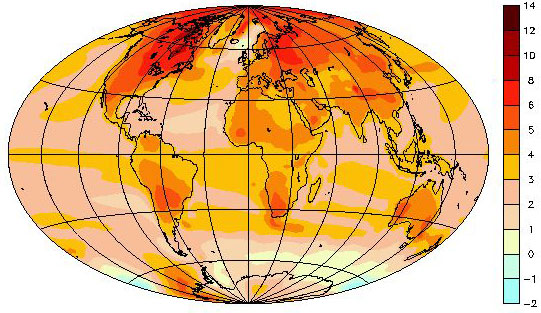

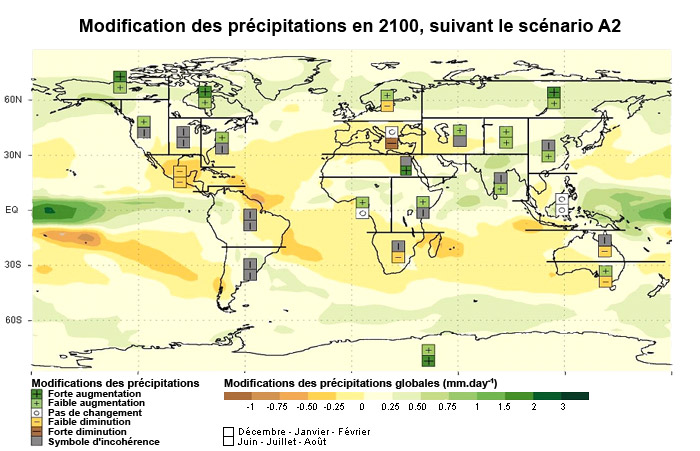

Nous allons maintenant aborder les questions d’adaptation en illustrant la différence entre un scénario à 2°C de plus (scénario B1) et un à 4°C ou 4,5°C de plus (scénario A2) pour la moyenne du globe.

Avec B1, comme l’indiquent les modèles et le confirment les évolutions actuelles, les modèles montrent aux hautes latitudes des températures accrues de 4 à 6°C, ce qui nous pose entre autres le problème de la fonte du permafrost.

Avec A2, nous avons cette fois, à nos latitudes, des températures moyennes annuelles supérieures de l’ordre de 4 à 6, et 8°C vers les pôles.

Remarquez un point froid dans l’Atlantique nord, qui pourrait être associé au ralentissement de la dérive nord-Atlantique, et qui induit un moindre réchauffement sur l’Atlantique est : il n’indique donc pas l’entrée de la Terre dans une glaciation, comme le suggérait le film « le jour d’après ». Mais il apporte d’autres désagréments : une absence d’oxygénation profonde, et donc une stratification de l’océan menaçant encore davantage les écosystèmes marins et les ressources halieutiques. Il n’y a donc pas lieu de s’en réjouir et ce n’est pas une bonne raison pour nous diriger vers le scénario A2 !

Pour les précipitations, comme un surcroît d’énergie dans le système terre intensifie les phénomènes et notamment les cycles hydrologiques, en gros il pleuvra plus là où il pleuvait déjà, et encore moins là où les pluies étaient rares, notamment en zone tropicale.

Parmi les zones de déficit de précipitations très probables, (vous savez que le « très probable » dans les conventions du GIEC signifient entre 90 et 99 % de probabilité, « quasi certain » étant plus de 99 %), la zone méditerranéenne jusqu’à la mer Caspienne est une zone d’assèchement pour tous les modèles. Nous devons donc nous y préparer également. S’assècheraient aussi la Californie, le Mexique, les plaines à blé américaines, l’Australie…

Le niveau de la mer devrait monter de 25 centimètres à 1 mètre. Entre autres conséquences sur l’océan, sur ce scénario tendanciel, il se produit une acidification de l’océan qui en surface atteindrait près d’un point de pH en quelques siècles.

Nous tenons donc dans nos mains, pour les 20 à 30 ans qui viennent, ce qui va se passer pendant des siècles et des millénaires sur notre planète, ce qui est à la mesure de nos moyens technologiques et de nos connaissances. Cela sera-t-il à la mesure de notre sagesse ?

Introduction : les tensions énergétiques ne suffisent pas et +2°C est déjà énorme

S’adapter aux événements extrêmes

Devoir réparer des dégâts importants perturbe beaucoup l’économie sur le moment. A titre d’exemple, en 2005 le commissariat général du plan a publié une évaluation moyenne de ce que serait une nouvelle crue de type 1910 à Paris. Premier élément : compte tenu de l’urbanisation et de l’artificialisation qui se sont développées depuis le début du XXe siècle, avec les mêmes précipitations, le niveau atteint serait supérieur de 70 centimètres. Vous pouvez évaluer dans les arrondissements les plus bas de Paris ce que signifient 70 cm au-dessus des repères indiqués sur certains murs. Deuxième élément, la population a crû : les évaluations du CGP évoquent 170 000 entreprises et 880 000 personnes concernées, 200 000 personnes sans téléphone et 1 million sans électricité pendant un à plusieurs mois, ainsi qu’une perturbation à 70 % du métro et du RER pendant un mois (et ce dans le cas où le métro et le RER ne seraient pas inondés, c'est-à-dire si la RATP et la SNCF sont capables de boucher toutes les entrées d’air et autres conduites techniques du système métro-RER à temps). Dans ce cas, le coût serait de 30 milliards d’euros dont 10 % du PIB de l’Ile-de-France l’année de l’inondation. Ce genre d’évaluation a également été opéré par nos voisins britanniques, qui ont pris beaucoup d’avance sur la compréhension de l’adaptation au changement climatique tendanciel. Ils ont par exemple constaté que la première fois que les grandes marées passeraient le barrage sur la Tamise, qui n’a pas été conçu pour fonctionner 17 fois par an comme le prévoit le scénario tendanciel, cela représenterait 30 milliards de livres de dégâts et au total 2 % du PIB de la Grande-Bretagne. Ceci leur a fait dire beaucoup plus vite qu’à nous qu’il leur coûterait beaucoup plus cher de s’adapter au scénario tendanciel que de mener une politique de réduction des gaz à effet de serre nationale et internationale qui permette d’éviter cela. Certes, les océans ne sont pas encore assez chauds près de nous pour y provoquer des cyclones. Mais les événements dits extrêmes s’intensifient avec le contenu énergétique de l’atmosphère. Et les assureurs ne paient pas tout : ainsi, s’ils règlent 55 milliards de dollars pour Katrina, ce dernier a coûté plus de 200 milliards de dollars : le solde est payé par la société, par ses acteurs citoyens et autres acteurs économiques sur tout ce qui n’a pas été assuré.

Aujourd’hui, devant l’augmentation des dégâts climatiques sur l’ensemble de la planète, les assureurs, et notamment les assureurs britanniques qui sont déterminants pour le secteur, sont en train, d’une part, de se demander s’ils ne vont pas revoir l’assurabilité d’un certain nombre de dégâts qui deviennent certains et non plus probables, et d’autre part, de commencer à discuter avec les gouvernements et les collectivités pour assujettir l’assurabilité de ces territoires à la mise en œuvre de politiques effectives de réduction des gaz à effet de serre et de prévention des dégâts : par exemple, cesser de construire en zone inondable.

S’adapter aux évolutions climatiques et biologiques de fond

Parlant d’adaptation, intéressons nous aux écosystèmes en passant par le monde agricole pour la France ; en effet, les évènements extrêmes ne sont pas les plus importants : ce qui pèse le plus lourd est plutôt l’évolution rapide du fond du climat : il s’agit de vitesses de changement 100 fois plus élevées qu’un rythme « habituel ». Or beaucoup de choses ont été conçues et optimisées dans un climat sympathique, tempéré, dans lequel les évènements météorologiques, sauf exceptions, étaient de plus en plus prévisibles en nature et en ordre de grandeur.

Les écosystèmes vont-ils savoir migrer à cette vitesse ? Comment vont-ils être capables de s’adapter notamment si le territoire comprend beaucoup de barrières artificialisées, qu’il s’agisse de grandes zones urbaines ou de larges surfaces d’agriculture monospécifique très imprégnée chimiquement (et donc pauvre en diversité adaptative) ? Il y a toute une structuration à réaliser pour l’aménagement du territoire, afin de permettre à une nature déjà assez fragilisée par ailleurs, notamment par l’imprégnation chimique et par l’absence de gestion raisonnable, d’encaisser cela et nous permettre de continuer à profiter des supports écosystémiques dont nous avons absolument besoin, aussi bien pour la nourriture que pour l’eau, le tourisme, ou notre propre existence..

Cette migration vers le nord s’observe également dans le domaine maritime, où le plancton migre à mesure que la température monte : pour un degré, les espèces en Atlantique, Manche et Mer du Nord ont, suivant les cas, migré de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de kilomètres, voire se sont enfoncées dans les profondeurs, en suivant leur nourriture qui elle-même réagissait immédiatement.

Conclusion, nous devons penser à cette transition climatique, qui est violente en tout état de cause, en termes de vulnérabilité ou de robustesse. Comment organiser la robustesse de nos territoires, de nos activités par rapport à des modifications assez rapides pour lesquelles, lorsque nous les prenons les unes après les autres, nous pouvons imaginer des réponses, mais qu’il va falloir gérer en cohérence les unes avec les autres ? Il ne s’agit pas de « déshabiller Pierre pour habiller Paul » sinon, l’ensemble du territoire dysfonctionnerait. La situation pose question non seulement pour des secteurs économiques, nous pouvons penser bien sûr au tourisme, au ski de moyenne montagne, aux littoraux, mais aussi à la répartition des budgets publics et privés : le poste réparation et prévention prendra beaucoup plus d’importance. Nous devons également faire appel aux scientifiques et aux ingénieurs pour essayer de comprendre très vite à quoi nous pouvons nous attendre et ce que nous pouvons faire d’un point de vue technique –sachant que la technique n’est pas seule !-. Ceci pour dire que, vu les perspectives vraisemblables avec 2°C de plus « seulement » pour la température du globe, il n’est pas étonnant que le Conseil européen ait adopté en 2002 comme objectif politique, d’essayer d’éviter de dépasser la température maximale que l’humanité ait connue, pas plus de 2°C d’élévation de la température, soit 450 ppm de CO2, c'est-à-dire 550 ppm pour tous les gaz, mesurés en CO2 équivalent. Nous sommes à 380.

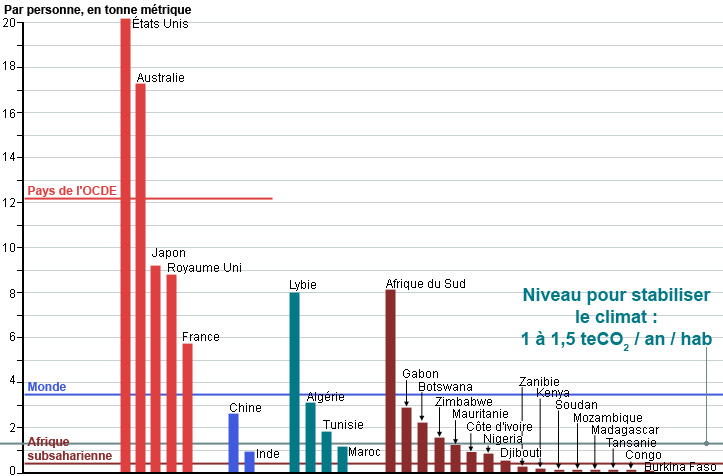

Comment diviser par 4 nos émissions ?

Cet objectif implique diviser par deux les gaz à effet de serre du monde au milieu de ce siècle. Or l’éventail d’émissions de gaz à effet de serre par habitant est large entre les moins de 1 tonne de CO2 dans bon nombre de pays africains, la tonne de CO2 de l’Inde, les moins de 3 tonnes de CO2 de la Chine, les 6,5 tonnes de la France, les 8,5 tonnes de l’Europe, les 11 tonnes de la Russie et les 20 tonnes des Etats-Unis! Les pays industrialisés ont donc davantage de marge de manoeuvre, sans conteste, et devraient donc diviser par 4 à 5 leurs émissions d’ici 2050, les pays émergents stabilisant eus leurs au niveau actuel : c’est ce que l’on appelle le « facteur 4 » dont nous entendons de plus en plus souvent parler.

En 2005, le Conseil européen a fixé, au-delà des - 8 % en 2012 de Kyoto, le but final de -60 à -80 % en 2050, avec une étape intermédiaire de -15 à -30 % en 2020.

Cependant, réduire de moitié la moyenne mondiale revient à diviser par beaucoup pour certains !

Qu’est-ce que cela veut dire dans le monde : essayer de ne gagner que 2°C de plus, et pas davantage ?

Les éléments favorables du contexte

Quelques éléments de notre environnement vont peut-être nous amener à être plus sages que la simple obéissance à notre pente tendancielle culturelle -et non pas naturelle !- ne nous y conduirait. Le premier est le comportement des assureurs : les réassureurs font une bonne partie de la mise boursière mondiale et commencent à considérer que Katrina leur ayant coûté deux fois plus cher que l’attentat du 11 septembre, il n’est pas question que cela continue. Et ils commencent à agir en tant qu’assureurs des entreprises et des collectivités d’une part, en tant qu’actionnaires d’autre part..

Le deuxième élément, c’est le monde de la finance. Vous savez qu’un marché de permis négociables a été instauré, et à la plus grande échelle en Europe. Ce nouveau marché constitue un objet intéressant pour la finance, et elle a montré à Montréal fin 2005 qu’elle souhaitait que cela dure. Or l’existence des marchés de permis négociables est liée à l’imposition par les états de niveaux sanctionnables de réduction d’émission de gaz à effet de serre pour les opérateurs de des marchés, aujourd’hui les grandes entreprises industrielles, demain d’autres secteurs sans doute comme l’aérien ; le monde de la finance souhaite donc une pérennisation et un renforcement de ces impositions de quotas d’émissions, si possible dans tous les pays du monde, et pas seulement les pays industrialisés.

Le troisième élément à nous « motiver » est le prix du pétrole.

Ce graphique émanant d’une société pétrolière (qui ne peut pas être soupçonné d’être favorable aux politiques de maîtrise du changement climatique) montre que nous avons connu le pic des découvertes pétrolières dans les années 60 et le pic des découvertes gazières dans les années 70. Les découvertes postérieures ne nous ont pas permis de remonter à des perspectives de combustible fossile, pétrole ou gaz, qui soient de l’ordre de grandeur de ce que nous avions trouvé avant.

Or nous ne consommons que le pétrole que nous avons découvert... Le deuxième élément, c’est que le rythme des découvertes de pétrole est déjà passé sous le rythme d’augmentation de la consommation en 1980 ; même chose pour le gaz en 1990. Troisième élément, depuis les travaux de Hubbert, géologue pétrolier américain, des années cinquante-soixante, nous savons que le pic de production (c'est-à-dire le moment où quelqu’argent que vous mettiez dans les forages, la production des puits se réduit) advient environ une trentaine d’années après le pic des découvertes. Ce qui fait que nous n’ayons pas encore connu le pic du pétrole bien que le pic des découvertes ait eu lieu en 1960 semble être… le choc pétrolier des années 70, qui ont fait baisser la consommation des pays industrialisés et ont repoussé le pic ; d’un point de vue géologique, ce dernier arrive néanmoins à un moment ou à un autre.

En fait, avec une politique « facteur 4 » de réduction des émissions de gaz à effet de serre, nous parviendrions aussi à repousser plus loin ces pics. Les estimations des ultimes réserves de pétrole, les sont restées entre 2 500 et 3 500 milliards de barils depuis les années 50. Aujourd’hui, d’après les géologues des compagnies pétrolières, est exploité de l’ordre de 30 % de la ressource ; 50 % serait atteignable en augmentant les prix, mais pas plus car le restant est trop imprégné dans la roche pour être extrait.

D’où la discussion sur la période de ce pic pétrolier : non pas celle de l’épuisement du pétrole, mais celle du moment où le robinet qui fait couler le pétrole aura un débit moindre que la bonde de notre consommation. Pour certains, plutôt des géologues, c’est maintenant, et pour les plus optimistes, plutôt des économistes, ce sera vers 2030, mais en tout état de cause, aux rythmes de consommation actuels, ce n’est même pas une question de demi-siècle. En outre, les réserves de pétrole sont très inégalement réparties, vous le savez : aux problèmes purement physiques et quantitatifs se conjuguent les interrogations géopolitiques d’accès aux ressources.

L’histoire des prochaines décennies

Si nous essayons de caler dans le temps les étapes énergétiques et climatiques aujourd’hui prévisibles du siècle qui vient, nous obtenons ceci

L’origine, c’est maintenant : nous sommes en 2006, année 0. Le pic pétrolier quelque part entre 2005 et 2030, prenons à titre d’exemple 2020. Le pic gaz sera dix ans plus tard au plus, vers 2025 l’Europe sera dépendante de l’extérieur à 70 % pour sa consommation énergétique. 2050, c’est l’horizon de réalisation du facteur 4 et c’est aussi le moment où la température en France sera, selon le scénario où nous serons, plus élevée de 1,5 à 3°C. En 2100, le pronostic de température est plus élevé, mais sans doute moins que ce que nous pourrions nous attendre des hautes fourchettes de scénario, du fait du refroidissement atlantique : la température n’en continue pas moins de monter.

Nous voyons donc qu’une grande part des décisions que nous prenons aujourd’hui portent sur des durées de vie qui relèvent beaucoup plus de ce nouveau monde que de celui d’où nous venons.

Je pense d’abord aux infrastructures de transport : quand nous faisons une route, un aéroport, une voie ferrée, nous en avons pour bien plus d’un siècle, ainsi que pour la structuration induite du territoire et de ses villes. Il suffit de penser aux voies romaines…. Je me suis arrêtée à 120 pour les besoins du graphique. Les bâtiments dureront au moins trois quarts de siècle sauf s’ils sont vraiment mal construits. Vous voyez qu’un bâtiment va devoir passer le pic pétrole, le pic gaz, satisfaire au facteur 4, et ce avec un climat plus chaud - avec ce que cela veut dire en termes d’efficacité énergétique- et passer en fait le plus clair de son temps dans ce monde-là. Même chose donc pour l’infrastructure de transport qui devra passer le plus clair de son temps dans un monde pas forcément privé de pétrole, mais en tout cas avec un accès au pétrole extrêmement restreint. Or vous savez que les transports dépendent aujourd’hui à 97 % du pétrole, et resteront majoritairement dépendants des moteurs à combustion pendant au moins trente ans. Lorsque vous plantez une forêt, suivant que vous êtes en résineux ou feuillus, vous en avez pour entre 60 ans et un siècle. Pour les implantations industrielles lourdes d’aujourd’hui, c’est 40 ans au moins, et elle devra également passer le « peak oil » et le « peak gas ».

En ce qui concerne le nucléaire, si le nombre de réacteurs mondiaux croissait rapidement, ce serait avec les technologies actuelles (la « génération 4 » ne serait sans doute industrialisable que d’ici 30 ou 40 ans), il y aurait aussi des tensions sur l’accès à l’uranium dans ce demi-siècle..

Pour la France, le premier poste d’émission de gaz à effet de serre est celui des transports, puis à peu près à égalité : le bâtiment, l’industrie manufacturière et l’agriculture. Si je prends maintenant l’énergie, nous en consommons une moitié dans nos usages domestiques, chauffage du logement, électricité domestique, usage de la voiture, une autre moitié dans la fabrication et le transport des produits et services que nous achetons et utilisons, dont le chauffage au travail qui fait partie du bâtiment.

Graphiquement, le problème du facteur 4 semble impressionnant. Mais, la bonne nouvelle est que nous saurions le faire, mais nous devons aller vite.

S’inspirer des réponses réussies aux chocs précédents

Pierre Radanne a réalisé en 2003 une étude prospective à la mission interministérielle de l’effet de serre. Il illustre le fait que nous ne devons pas imaginer la société et la consommation d’énergie de demain comme une extrapolation des structures de l’économie actuelles.

L’évolution de la société telle que dessinée par nos consommations énergétiques nous décrit dans les années 60 au stade où se trouve aujourd’hui la Chine – c'est-à-dire avec une consommation énergétique essentiellement axée sur l’habitat et l’industrie lourde, il s’agit de tout l’équipement du pays, toutes les infrastructures, l’acier, le béton, le ciment, le verre, etc. – ; nous avons poursuivi cette tendance jusqu’au premier choc pétrolier. Au premier, puis au deuxième choc pétrolier, nous avons compris que nous ne pouvions pas continuer ainsi et nous avons réussi à être plus riches en consommant moins : en 1987 nous sommes nettement plus riches, le PIB a beaucoup augmenté, mais nous consommons en revanche moins d’énergie qu’en 1973, avec surtout une forte amélioration de l’industrie lourde : elle a gagné depuis 1973 40% en efficacité énergétique, soit presque un facteur 2…qui gagnait effectivement depuis cette époque gagnait 40 % en efficacité énergétique, ainsi qu’une amélioration non négligeable du bâtiment neuf. Mais il y a encore du travail et beaucoup de possibilités rapides dans par exemple le secteur agroalimentaire, (consommation d’énergie dans les systèmes agricoles, la distribution, le conditionnement de notre nourriture).

Nous voyons aussi dans les années 80 la montée du tertiaire.. Aujourd’hui, cette zone n’a pas beaucoup bougé, la zone de l’industrie lourde a même plutôt continué sa rétraction, le bâtiment n’a pas beaucoup progressé ; en revanche, l’électronique de loisir a progressé – éteignez vos veilles d’ordinateurs, éteignez vos veilles de télévision, cela consomme autant que pendant l’usage – et surtout les transports. Dans notre une société, les émissions de gaz à effet de serre sont tirées par les transports et la production électrique, et vous en voyez le reflet dans la structure de nos consommations.

Autre bonne nouvelle : lorsque l’on réduit sa consommation d’énergie, on est plus riches ; ce que nous avons fait ici nous a rapporté aujourd’hui un point de PIB par rapport à ce que nous aurions dû dépenser si nous n’avions pas réagi aux chocs pétroliers.

Que veut dire un « facteur 4 » ? Regardons cette fois par secteur un peu plus détaillé et en observant plusieurs scénarios possibles. Pour le dire rapidement, ce qu’a montré ce travail réalisé sur une quinzaine de scénarios,, est que nous pouvons effectivement diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre en tenant compte des rythmes de percolation technologique, des techniques existantes et d’un certain nombre d’interrogations dont nous parlerons juste après, et ce avec des assortiments énergétiques différents.

Nous avons certes des obligations, et notamment en matière d’efficacité énergétique (et cela tombe bien parce que ce sera le paramètre clé de la compétitivité du siècle qui vient et parce que l’Europe consomme déjà deux fois moins d’énergie par point de PIB que l’Amérique du Nord) ; mais ce n’est pas tout, nous allons devoir continuer.

Nous disposons de plusieurs possibilités de substitution énergétique, mais celles-là dépendent en général, quelle que soit l’énergie, de résultats scientifiques ou techniques qui manquent, et qui sont attendus dans les 10 à 30 ans, quelquefois davantage.

De la même manière que nous nous sommes trouvés plus riches en étant plus sobres et plus inventifs après les deux premiers chocs pétroliers, nous nous retrouverions plus riches en « société facteur 4 » : nous dépensions en 2000 environ 80 milliards d’euros en facture énergétique. En 2050 sans une augmentation du prix de l’énergie, nous passerions à 145 ; avec un prix du pétrole à 52 dollars le baril et avec seulement 20 % d’augmentation de l’électricité et du gaz, ce serait 240 milliards d’euros. Dans cette situation, le poste énergie en France représenterait davantage en pourcentage du PIB qu’aujourd’hui : nous serions donc plus pauvres. En revanche, avec le facteur 4, même à 52 dollars le baril, nous dégagerions de l’ordre de 150 millions d’euros de « manque à dépenser », comme marge de manœuvre pour l’efficacité et la progression énergétiques d’une part, pour ce dont nous allons avoir besoin par ailleurs, et notamment renforcer la prévention et la réparation des dommages d’autre part.

Passons rapidement sur la signification globale de ces scénarios pour les différents secteurs : de toutes façons avec renouvelables, mais sinon complètement nucléaire, avec nucléaire et charbon, sans nucléaire avec stockage du carbone, avec hydrogène et nucléaire, etc. D’abord, l’industrie lourde qui a déjà fait beaucoup en termes d’efficacité énergétique n’est pas très sollicitable en termes de pourcentage de réduction de ses émissions, même si elle doit contribuer. Le résidentiel tertiaire doit faire beaucoup plus de progrès, mais la bonne nouvelle est que nous saurions déjà faire des bâtiments neufs qui consomment 5 fois moins qu’aujourd’hui, voire ont un bilan énergétique net positif, et l’attention se porte beaucoup plus sur l’existant. Il s’agit en fait, pour la compétitivité du BTP, de se mettre à réaliser effectivement sur le territoire ce que nous saurions faire en théorie, et que plusieurs de nos voisins réalisent depuis longtemps.

Le problème le plus difficile concerne les transports.

Ils émettent déjà aujourd’hui un quart de plus de gaz à effet de serre que l’ensemble de la société française ne pourra en émettre en 2050. Pour eux, le facteur 4 est à peu près un facteur 3 à 5 en économies d’énergie et un facteur 7 en gaz à effet de serre. C’est énorme, mais pas non plus inaccessible, quoique sans doute dans les délais impartis avec pour moitié autre chose que la seule technique. Quelques exemples illustreront tout à l'heure quelques facteurs énormes à gagner par l’organisation de la vie et des territoires. Le message essentiel sur les transports est donc qu’il y a plusieurs possibilités, là aussi avec des mix différents. Faisons la liste de l’indispensable : si l’une de ces choses n’est pas faite, quoique nous fassions par ailleurs, nous n’atteignons pas le facteur 4. Donc, non seulement nous ne vendons pas les technologies et les organisations correspondantes, et d’autres le feront, mais nous passons également à une température supérieure :

-

des transports ne dépendant plus que pour un tiers des hydrocarbures et donc deux à quatre fois plus économes au moins

-

des bâtiments en moyenne trois fois plus économes, c'est-à-dire neufs et existants, et sans fuel

Nous aurons besoin du pétrole pour le transport sur les trente ans qui viennent, donc nous devons faire sortir le fuel de la consommation des bâtiments ;

-

une production électrique très peu émissive

Nous ne pouvons pas faire de « facteur 4 » si nous avons une production électrique qui repose sur des combustibles fossiles avec du CO2 non ou très partiellement stocké ;

-

une efficacité maximale des biens et services

Aujourd’hui l’efficacité énergétique générale du système français est de 35 %, nous étions à 25 % avant le premier choc pétrolier. Il y a là aussi du travail, mais nous n’avons aucune raison de ne pas arriver à faire beaucoup mieux que cela ;

-

des énergies renouvelables diversifiées

C’est une question de potentiel d’activités et d’emplois, mais aussi de sécurité aux échelles nationale et locale : « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». Et les possibilités sont très importantes, tant en activités économiques qu’en potentiel énergétique

-

des comportements économes

Ce sont nos propres comportements, dans notre vie quotidienne, soutenus notamment par la domotique, l’électronique de réglage, qui permet, comme aime le dire Pierre Radanne, qu’aucune énergie ne soit plus dépensée sans plaisir : supprimer déjà ce qui part en fuites, en pertes, en inefficacité. Tout ces scénarios ont été conçus à énergie utile inchangée, progressant comme le PIB : ils jouent sur l’efficacité des systèmes et non sur la richesse.

Dans tout cela, les techniques existantes ou très proches – le véhicule hybride rechargeable n’est pas compliqué, des kits sont déjà vendus certes illégalement aux Etats-Unis pour recharger les Toyota hybrides-, nous permettraient de faire un grand pas, certains parlent déjà de facteur 2, rien qu’avec ce dont nous disposons. Comme ce que nous ne ferons pas dans les 20 prochaines années ne sera pas récupérable en termes de scénario climatique induit, le potentiel des techniques et organisations connues est crucial.

Les principales questions de recherche aujourd’hui

Quelles sont les principales questions à la recherche aujourd’hui ? D’abord jusqu’où pouvons-nous stocker le gaz carbonique de manière sûre ? Par exemple, le mélange CO2+H2S est très réactif sur les ciments qui obturent les anciens puits de pétrole et de gaz ; les mines de charbon sont en général faillées, les aquifères salins doivent être examinés, dissoudre davantage de CO2 dans les océans accélèrerait plutôt le processus climatique etc. Ensuite, jusqu’où pourrons-nous stocker l’électricité ? Cette voie constitue la principale marge de manœuvre des transports électriques et des énergies renouvelables intermittentes comme l’éolien et le solaire, qui ont par ailleurs l’avantage considérable d’être des énergies qui ne s’accaparent pas, contrairement même à l’eau : quelqu'un peut se déclarer propriétaire d’un gisement de pétrole, mais personne ne se déclarera propriétaire du soleil. Les énergies renouvelables sont une brique importante de la robustesse des systèmes énergétiques.

Stockage et distribution du vecteur hydrogène : nous savons produire l’hydrogène (mais nous devons évidemment le faire en ne produisant pas trop de CO2 !), et il faut ensuite le stocker et le distribuer. Il s’agit d’une molécule très petite, qui diffuse, s’enflamme, explose… elle représente également une marge de manœuvre possible pour les systèmes de transport, en concurrence avec l’électricité.

Nucléaire : les réacteurs actuels posent des problèmes notamment de déchets, de prolifération, on en parle suffisamment dans les journaux à propos de l’Iran, et de sécurité intrinsèque. La génération suivante permettra peut-être de résoudre ces questions, mais nous aurons des réponses à ces questions d’ici 15 à 20 ans, avec une industrialisation possible vers 2030. En 2030, les dés seront jetés pour une bonne part de nos marges de choix de scénario climatique.

Ces diverses considérations ne signifient pas que la recherche ne sert à rien et que nous n’aurons pas besoin de ces techniques mais elles montrent que nous ne pouvons pas nous dispenser de généraliser ce que nous saurions déjà faire pour les 10 à 30 ans qui viennent.

Problème important : les transports longue distance. S’agissant des transports terrestres à courte distance, l’électricité par exemple pourrait remplacer le pétrole, soit en individuel soit en collectif. Mais remplacer le kérosène pour les avions n’est pas pour tout de suite. Le maritime est efficace énergétiquement, mais c’est surtout lui qui a grimpé avec les échanges internationaux et pour l’instant, à part reconstruire des voiliers rapides.... S’agissant du transport routier longue distance, même si les camions ne rouleront à l’électricité que bien plus tard que les trains, tant que nous n’avons pas en Europe un réseau ferré fret électrique performant, nous allons devoir nous reposer sur du « routier à pétrole » pour la longue distance, ce qui illustre les limites de la technologie et le recours nécessaire à des réorganisations logistiques dans la production et la consommation.

Autre question : la robustesse institutionnelle et sociétale. Nous venons d’évoquer des échéances technologiques « libératoires » ou du moins soulageantes à 30 ou 40 ans. Entre temps, nous devrons nous adapter à des modifications climatiques et à des tensions énergétiques à techniques existantes. Or ce n’est pas la même chose de gérer une société avec des réserves d’énergies abondantes et de gérer une société avec des tensions énergétiques et des prix fluctuants. Comment organiser les institutions et la société de manière à passer cette période de transition sans trop de danger, notamment pour la démocratie ?

Illustrons ici avec les transports la notion d’inertie des systèmes. Selon l’Ademe, à partir du moment où arrive une nouvelle technologie, il faut 13 à 15 ans en France pour équiper la moitié du parc et 24 à 25 ans pour équiper sa totalité. Si nous parlons donc de stockage électrique ou d’hydrogène qui arriverait au stade industriel par exemple vers 2020, en 2035 seule la moitié du parc sera équipée. Cela ne veut pas non plus dire que nous n’en n’aurons pas besoin ; cela veut dire que nous ne pouvons pas attendre jusque 2035 pour rester à 2°C de plus seulement en température globale (soit +3°C en France).

Que faire pour les transports : territoire et comportements

Nous devons donc revenir à ce que nous savons déjà : d’abord, la relation de l’aménagement du territoire à la consommation de pétrole par les transports.

Certains ici connaissent forcément cette courbe qui représente en fonction de la densité moyenne des agglomérations, la consommation d’énergie par les transports des citadins : par consommation croissante, Hong-Kong, Singapour, les capitales européennes, les grandes villes australiennes et les grandes villes américaines. Un urbain américain est contraint de consommer 5 fois plus d’énergie en transport pour vivre qu’un citadin moyen européen. C’est l’une des explications de la moindre efficacité énergétique du système américain et de leur forte dépendance au pétrole. La structure du territoire est l’un des composants lourds de la consommation totale de carburant par habitant (elle est en Amérique du nord le double de l’Europe de l’Ouest). Ainsi, les transports consomment les deux-tiers du pétrole en France, et la consommation de pétrole par habitant est la même en France et en Allemagne. On entend souvent « Oui, mais ceci est une question de richesse : quand nous sommes plus riches, nous consommons plus d’énergie ». Ce n’est pas exact : vous avez vu dans l’histoire qu’entre 1973 et 1987, nous étions devenus beaucoup plus riches tout en consommant moins. Ce n’est pas non plus vrai entre les pays au-dessus de 5 à 6 000 dollars de PIB par tête : alors pour un même PIB, les émissions de CO2 liées aux consommations de combustibles fossiles sont très différentes d’un pays à l’autre et ce n’est pas largement pas qu’en fonction de leur mix énergétique.

Autre marge très simple : nous ne sommes pas obligés de choisir une voiture qui consomme beaucoup. Sachant qu’une voiture reste à 80 % du temps stationnée, dans les 20% d’utilisation vous roulez à 80 % en ville, c'est-à-dire à des vitesses inférieures à 50 km/h. En cycle urbain européen normalisé, donc pour un même trajet et service rendu, vous allez consommer, si vous avez une voiture conçue pour rouler à 220-240 km/h – ce qui est d’ailleurs strictement interdit –, deux à deux fois et demi plus de carburant que si vous avez une voiture censée ne pas pouvoir dépasser le 140. Vous n’êtes donc pas non plus obligés d’acheter une voiture qui grève votre budget pétrole avec le budget CO2 de la planète. Une parenthèse est intéressante à ce sujet : les achats de voitures neuves sont faits à 40 % par les entreprises qui souvent les revendent après 3 ans. Les parcs moyens des voitures d’entreprises consomment environ un demi-litre de plus que le parc moyen français. Selon Jean-Pierre Orfeuil, si les entreprises françaises n’achetaient plus que des voitures consommant un litre aux cent kilomètres de moins, la France économiserait un million de tep (tonnes équivalent pétrole) par an en France.

Puisque nous en étions à rouler en ville, faisons nos emplettes. Examiner les relations entre l’urbanisme et le transport suscite inévitablement la réaction suivante : « Oui mais changer une ville, c’est très long ! ». Cependant, certaines interventions pourraient être beaucoup plus rapides. Il s’agit des choix de fonctionnalité dans la ville et notamment des choix concernant la distribution et le commerce. L’exemple suivant est cher à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Vous avez trois solutions aujourd’hui pour faire vos courses.

La première est le scénario 2 : vous habitez dans une zone où il y a encore des commerces, vous pouvez, en rentrant du travail, passer à la supérette locale faire vos courses, à pied ou en transport en commun et les ramener chez vous plusieurs fois dans la semaine. Cette supérette est alimentée depuis un grossiste par un camion de 6 tonnes qui vient de 10 kilomètres deux fois par semaine. Autre scénario, vous habitez dans une région désertifiée commercialement et vous allez à l’hypermarché tous les week-ends. Vous prenez votre voiture, faites vos 10 kilomètres une fois par semaine et vous ramenez votre caddie. Troisième possibilité, vous faites vos courses par internet et vous vous faites livrer par une camionnette.

Le bilan est éloquent : par rapport au scénario de base, celui des villes équipées en commerces de proximité, le schéma hypermarché consomme 60 fois plus de pétrole. Si vous faites rouler des camionnettes avec l’e-commerce, vous allez consommer encore 15 à 16 fois moins que dans le scénario hypermarché. Ce facteur 15 ou 60 est tout à fait bienvenu lorsque l’on parle de facteur 5 en énergies de transport. Il est d’autant plus le bienvenu que beaucoup de personnes résidant dans ces zones sont absolument contraintes d’avoir une voiture ou un deux-roues pour le travail, pour l’adolescent qui va au lycée ou à l’Université, quand la zone est mal desservie en transports en commun. Déjà en 1994, Orfeuil et Polacchini comparaient en Ile-de-France les zones dans lesquelles le prix du foncier est peu élevé et les zones chères, centre ville par exemple : si le pourcentage du revenu occupé par le logement reste entre 20 et 28 %, plafonné par les prêts bancaires, autant le pourcentage du revenu occupé par le transport varie entre 5 et près de 30 %. Dans ces zones, cette dépense est contrainte puisque selon une autre étude (IAURIF) si vous n’avez pas de voitures dans ces zones, vous divisez par 100 vos chances d’avoir un travail.

Les préoccupations CO2 recoupent donc des préoccupations très classiques pour des gestionnaires de territoires et des politiques.

Voici ensuite un rappel des ordres de grandeur que nous pouvons gagner aujourd’hui, à technologie existante, en faisant du transfert modal : un facteur 60 si vous allez à Toulouse ou à Marseille en TGV plutôt qu’en avion. Si vous prenez le TGV plutôt que votre voiture, vous pourrez d’abord tranquillement lire dans le train et vous gagnerez un facteur 35. S’agissant de marchandises, entre la route et le rail, avec des résultats variables selon que vous regardez la moyenne ou les meilleurs, les rapports peuvent aller jusqu’à 200 entre la moyenne du parc et le meilleur train de marchandises. Vous avez un facteur de 2 à 3 entre la route et le fleuve. Vous pouvez même avoir en « route-route », un facteur 2 à 4 : c’est le cas dans les livraisons en ville, autre exemple cher à l’ADEME ; lorsque vous avez 12 fois une demi-tonne à livrer en ville en envoyant des camionnettes simultanément à 12 endroits différents, parce que vos clients vous ont demandé de livrer entre 6 h 45 et 7h00 ou que le règlement de la collectivité impose de livrer dans un créneau restreint, vous allez consommer 3 à 4 fois plus d’essence que si vous pouvez prendre ces 6 tonnes dans un camion qui fait une tournée entre les 12 points. Voici donc là aussi des choses que nous avons sous la main et auxquelles nous ne pensons pas forcément.

Le cas agricole : changer de pratiques

Dernier système sur lequel nous avons des marges de manœuvre auxquelles nous ne pensons pas assez, notamment en France : agriculture et sylviculture. Nos systèmes agricoles sont actuellement beaucoup trop vulnérables aux changements climatiques, pour bon nombre de raisons. D’abord parce que nous les avons fortement appauvris en plantes et en animaux : nous avons sélectionné des plantes et des animaux sur un critère unique, par exemple le rendement en viande, en lait ou en grains au détriment de leur robustesse que nous pensions pouvoir compenser par la chimie. Nos deux problèmes sont donc d’abord que nous avons moins le choix aujourd’hui dans ce que nous cultivons (mais tout n’est pas perdu car bon nombre de variétés existent dans les catalogues et les conservatoires de l’INRA ou d’ailleurs) et ensuite que ceux que nous avons sélectionnés sont généralement vulnérables.

Nous avons deuxièmement une agriculture très dépendante énergétiquement, qui aujourd’hui consomme plus d’énergie qu’elle n’en fournit, alors qu’elle dispose du moteur de la photosynthèse qui nous en fournit gracieusement. L’utilisation d’engrais de synthèse représente aujourd’hui 55 % du bilan énergétique des grandes cultures. L’INRA et certains réseaux d’agriculteurs développent depuis au moins une dizaine d’années et parfois beaucoup plus des systèmes de grande culture et d’élevage beaucoup plus économes en intrants et en engrais, avec des rendements tout à fait satisfaisants du point de vue économique pour l’agriculteur.

En outre, des cultures importantes en espace ont une forte dépendance à l’eau (par irrigation), et cela sera handicapant en régime plus sec. Or il existe du riz naturel qui pousse très bien sans irrigation. Mais comme les pays qui ont le plus développé la culture du riz étaient les pays les plus humides,qui utilisaient les rizières, nous avons oublié cela.

Autre problème de vulnérabilité agricole, l’emploi de produits chimiques et d’engins lourds a beaucoup réduit la capacité d’adaptation des écosystèmes supports de l’agriculture, notamment le sol : dans certains endroits, par exemple dans des vignobles de l’Hérault, le sol ne se reconstitue plus, les racines des ceps se fossilisent parce que l’activité du sol a été complètement éteinte par la compaction et l’empoisonnement. En outre, lorsque vous voulez vous passer de fongicides, ou par exemple d’insecticides comme dans le cas de la chrysomèle, encore faut-il disposer du prédateur de cette chrysomèle qui permet au maïs de jouer son rôle et d’éviter le recours au phytosanitaire. Pour cela, il faut que l’écosystème support soit suffisamment en bon état pour héberger les prédateurs qui vont beaucoup nous aider dans cette nécessité de réduire la pression exercée sur les écosystèmes.Il en va de même pour la sylviculture.

Une indispensable adaptation des écosystèmes

Pourquoi insister très fortement sur ce point ? Sous la rapidité de la perturbation qui se développe, les écosystèmes constituent notre « ceinture de sécurité » climatique. La capacité d’adaptation des écosystèmes est notre « écosécurité » pour nos ressources naturelles, pour nos ressources en eau, pour la fertilité des sols, pour la capacité à produire de la nourriture et pour la réduction des intrants fossiles.

Nous avons besoin d’écosystèmes en bonne santé. Or, nous ne savons absolument pas avec quelles espèces ni quelles associations d’espèces nous serons en mesure d’encaisser cette vitesse de changement. La nature pourra sélectionner cela plus vite que nous, encore faut-il que nous la laissions faire. L’humanité a déjà essayé de reconstituer des écosystèmes, mais souvent « à la sauvette », et même avec des moyens importants, « Biosphère 2 » aux Etats-Unis fut un échec cuisant ; en effet, il y aurait trop de paramètres à contrôler et simplement déjà à connaître, effort que l’humanité n’a pas fait et qui est peut-être hors de portée. Nous avons également besoin de ces écosystèmes pour maîtriser les risques tels que les inondations, mais aussi les risques liés aux espèces invasives.

Une prise de conscience mondiale qui aboutit à des politiques effectives régionales

Pour finir, vous avez tous entendu parler de collectivités, aux Etats-Unis, en Europe, et même en France, ayant décidé des politiques de réduction de gaz à effet de serre : en France, Chalon-sur-Saône a récemment montré qu’elle avait réduit de 10 % d’émission de ses gaz à effet de serre en deux ans, mieux que les -5,2% de Kyoto sans parler de la stabilisation qui est l’objectif national global. Une fois que nous aurons répertorié et mis en œuvre toutes les possibilités existantes, nous pourrons nous pencher sur les questions plus futuristes dont nous parlions précédemment, et qui détermineront dans quelles directions nous avons intérêt à aller pour ce qui concerne l’avenir de la production d’énergie primaire.

Evidemment, les grands pays charbonniers -Etats-Unis, Canada, Chine, Australie, Inde- puiseront dans leurs réserves. Mais d’un point de vue climatique, l’utilisation du charbon devra se faire en fonction de la capacité à stocker le carbone ; ce qui suppose de toutes façons d’infléchir sérieusement les rythmes de consommation.

Est-ce que tout cela est cher ? Si nous en croyons les scénarios technico-économiques du GIEC, le CIRED qui a fait un compendium de douze modèles mondiaux estime que le fait de plafonner à 450 ppm CO2 stabilisées coûterait 4

% du PIB mondial cumulé en 2050. Autre source : le Secrétariat à l’Environnement britannique disait en 2004 que 60

% de CO2 de moins en 2050 représentaient seulement 6 mois de retard de Pib théorique sur 50 ans… rien à voir avec ce que représente le traumatisme vraiment violent d’un changement climatique tendanciel. Nous aurons en outre bon nombre de bénéfices secondaires, qui ne sont pas comptés dans les bilans précédents : moins de pollution de l’air, des conflits évités, un pic pétrole repoussé et des prix moins élevés, des tensions sur l’eau moins vives avec un changement climatique moins lourd. Vous avez certainement entendu qu’en scénario tendanciel sur les 50 prochaines années, le GIEC estimait en 2005 à entre 50 et 150 millions les migrants attendus pour ce demi-siècle pour raisons climatiques, par sécheresse ou submersion de terres littorales.

Plusieurs éléments de conclusion.

-

D’abord la conscience de l’ampleur du défi qui se présente à nous en termes de climat, percole de plus en plus rapidement dans le public, et apparemment plus rapidement dans le public que dans les cercles de décision ; nous avons dans ce contexte une chance avec le problème que nous pose aujourd’hui la question pétrolière : il devient pour les deux raisons plus risqué de ne rien changer que d’évoluer.

-

Ensuite, nous mettons en œuvre une complexité et des échéances qui vont requérir absolument toutes les disciplines. Nous pourrions appeler cela, avec un peu de malice, la revanche des scientifiques et des ingénieurs sur les financiers. Mais c’est aussi aux politiques et aux citoyens que s’adresse la question. L’organisation des territoires, la robustesse institutionnelle et sociétale, la répartition des progrès à faire, sont des questions qui se posent à nous tous et maintenant. Il s’agit d’un enjeu de fiabilité, de robustesse de nos sociétés. En effet, lorsqu’un territoire n’est pas capable de se relever rapidement soit de fortes fluctuations du prix de l’énergie, soit de dégâts climatiques, il est moins attractif parce qu’il fonctionne moins bien. L’inertie des systèmes commande d’agir maintenant : lorsque nous construisons une infrastructure, c’est pour un siècle et demi au bas mot ; lorsque nous construisons un bâtiment, c’est pour un siècle au moins ; lorsque nous construisons une usine c’est pour 40 ans. Nous devons donc changer nos critères de décision maintenant, en fonction du monde dans lequel nous allons vivre et qui n’a pas grand-chose à voir avec celui dont nous venons, sauf que nous en héritons quelques technologies que nous pouvons déjà appliquer

-

L’efficacité énergétique sera un paramètre clef du siècle à venir parce qu’il s’agit de la marge de manœuvre dont nous disposons tout de suite et qui est au pire partiellement récupérable en termes de dépendance et de facture.

-

Les énergies renouvelables sont absolument incontournables, mais pas n’importe comment : si vous voulez faire des agri-carburants façon agriculture intensive classique, avec des engrais qui font 55 % du bilan énergétique et beaucoup de phytosanitaires, vous allez enlever beaucoup plus de carbone et de fertilité des sols et accroître davantage la vulnérabilité territoriale que vous n’allez gagner de CO2 en transfert pétrole-éthanol ou pétrole-diester.

-

Les marges de manœuvre existantes « gagnant-gagnant » supposent des conversions nécessaires pour certains acteurs économiques mais nous avons déjà des moyens considérables d’action et d’innovation.

-

La bonne nouvelle aussi est que ce facteur 4 nous amènera vers un monde vraisemblablement plus riche et moins violent qu’un scénario tendanciel.

-

Enfin, nous avons un peu perdu de vue ce besoin de continuité et de cohérence des politiques sur plusieurs décennies depuis une vingtaine d’années parce que les systèmes économiques ont un peu pris l’habitude de se caler sur le pas de temps de la finance. Objectivement, la mondialisation financière est un fait de notre organisation économique et elle influe énormément sur les rythmes et les perspectives. Beaucoup de chefs d’entreprises souffrent de cette situation récente parce qu’elle les empêche d’avoir des stratégies industrielles à moyen terme. Nous avons besoin de continuité d’action sur plusieurs décennies et il s’agit au fond d’un pas de temps connu des gestionnaires de territoires et des industriels, au-delà des derniers 20 à 30 ans.

Ce chapitre avait donc comme objectif de faire passer trois messages, le premier est que le problème est sérieux, le deuxième est que nous pouvons éviter le cataclysme même si cela va beaucoup nous solliciter, et le troisième est qu’après tout, serons-nous si tristes que cela de modifier quelques caractéristiques de la période que nous vivons ?