Pour comprendre le principe de l’effet de Serre, on peut commencer par considérer que la Terre a une température uniforme. Puisqu’elle est pratiquement en équilibre thermique, il y a nécessairement égalité entre le flux entrant (rayonnement solaire) et le flux sortant. Ce dernier est appelé rayonnement tellurique. La Terre, comme tout corps dont la température n’est pas strictement nulle, émet un rayonnement électromagnétique qui est fonction de sa température. On a vu plus haut que soleil, dont la température apparente est proche de 5700K, émet son maximum de rayonnement avec des longueurs d’onde proches de 0.5 µm. La Terre, dont la température est proche de 285K (12°C, soit 20 fois moins que le soleil) émet son maximum de rayonnement pour des longueurs d’onde proche de 10 µm (20 fois plus grandes que pour le soleil). La loi de Stefan-Boltzmann établit que la puissance totale rayonnée par unité de surface s'exprime par la formule

où σ est la constante de Stefan-Boltzmann

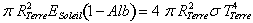

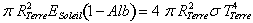

On peut donc écrire l’équilibre de la Terre sur la base de l’égalité entre le flux radiatif solaire entrant et le flux tellurique sortant :

Le facteur 4 sur le terme de droite provient du fait que l’ensemble de la surface de la Terre émet un rayonnement tellurique alors que seule la partie éclairée absorbe du rayonnement solaire (terme de gauche).

Avec les valeurs numériques de l’éclairement solaire et de l’albédo de la Terre Alb, on peut calculer la température radiative de la Terre, soit 255°K où -18°C.

et de l’albédo de la Terre Alb, on peut calculer la température radiative de la Terre, soit 255°K où -18°C.

Ce résultat peut paraître surprenant. En effet, nous vivons sur une surface où la température est la plus souvent positive et même supérieure à 10°C. Il n’y a en fait aucune contradiction puisque la température qui est calculée ci-dessus n’est pas la température de la surface, mais une température de la Terre “visible” depuis l’espace. On a vu plus haut que le soleil nous apparaît comme un corps noir à environ 5700 K, alors que son intérieur est à plusieurs millions de degrés. De même, la Terre peut apparaître depuis l’espace comme un corps à -18°C alors que sa surface est nettement plus chaude. Puisque le rayonnement de la Terre est émis pour l’essentiel autour de 10 µm (Figure 4), on doit considérer l’opacité de l’atmosphère dans cette gamme de longueur d’onde souvent appelée infrarouge thermique. Or, l’atmosphère est relativement opaque à ce rayonnement. Ainsi, depuis l’espace, lorsque on observe la Terre dans cette gamme de longueur d’onde, on voit peu la surface et beaucoup l’atmosphère. Ainsi, la température de 255°K a bien un sens physique mais correspond à la température des couches élevées de l’atmosphère qui sont “vues” depuis l’espace en rayonnement infrarouge.

où σ est la constante de Stefan-Boltzmann

On peut donc écrire l’équilibre de la Terre sur la base de l’égalité entre le flux radiatif solaire entrant et le flux tellurique sortant :

Le facteur 4 sur le terme de droite provient du fait que l’ensemble de la surface de la Terre émet un rayonnement tellurique alors que seule la partie éclairée absorbe du rayonnement solaire (terme de gauche).

Avec les valeurs numériques de l’éclairement solaire

et de l’albédo de la Terre Alb, on peut calculer la température radiative de la Terre, soit 255°K où -18°C.

et de l’albédo de la Terre Alb, on peut calculer la température radiative de la Terre, soit 255°K où -18°C.Ce résultat peut paraître surprenant. En effet, nous vivons sur une surface où la température est la plus souvent positive et même supérieure à 10°C. Il n’y a en fait aucune contradiction puisque la température qui est calculée ci-dessus n’est pas la température de la surface, mais une température de la Terre “visible” depuis l’espace. On a vu plus haut que le soleil nous apparaît comme un corps noir à environ 5700 K, alors que son intérieur est à plusieurs millions de degrés. De même, la Terre peut apparaître depuis l’espace comme un corps à -18°C alors que sa surface est nettement plus chaude. Puisque le rayonnement de la Terre est émis pour l’essentiel autour de 10 µm (Figure 4), on doit considérer l’opacité de l’atmosphère dans cette gamme de longueur d’onde souvent appelée infrarouge thermique. Or, l’atmosphère est relativement opaque à ce rayonnement. Ainsi, depuis l’espace, lorsque on observe la Terre dans cette gamme de longueur d’onde, on voit peu la surface et beaucoup l’atmosphère. Ainsi, la température de 255°K a bien un sens physique mais correspond à la température des couches élevées de l’atmosphère qui sont “vues” depuis l’espace en rayonnement infrarouge.

Figure 4

Légende

Spectre du rayonnement émis par la Terre (dans l’infra rouge thermique). Les lignes en

pointillé indiquent les valeurs attendues pour un corps noir à différentes températures. On voit que

ce spectre est très loin de celui d’un corps noir. Les molécules de dioxide de Carbone (CO2),

Ozone (O3) et vapeur d’eau (H2O) absorbent dans différentes bandes spectrales. Pour les bandes

peu absorbées (vers 12 μm par exemple), le flux sortant a été pour l’essentiel émis par la surface,

donc son intensité est proche de celui du corps noir à une température de surface. A l’inverse, pour

les bandes très absorbées (par exemple vers 15μm), le flux sortant est émis par les couches

supérieues de l’atmosphère, donc à des températures beaucoup plus froides.