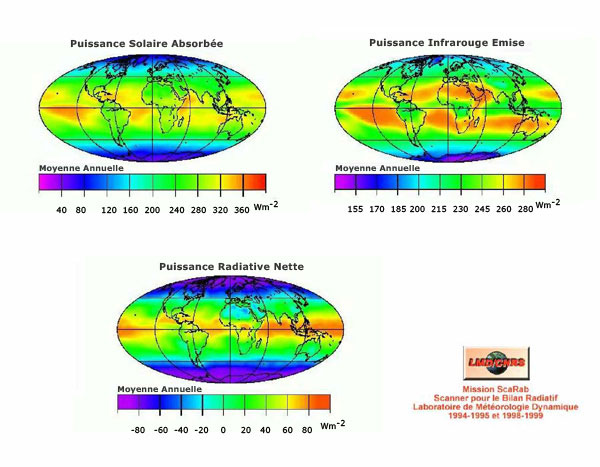

Jusqu’à présent, nous avons présenté des quantités moyennées sur l’ensemble de la Terre et sur une année. Bien entendu, tous les échanges que nous avons évoqués montrent de grandes variabilités spatiales et temporelles. Pour terminer cette section, nous présentons ci-dessous les flux mesurés au sommet de l’atmosphère à l’aide de satellites. Ces cartes permettent de comprendre l’impact des nuages sur le bilan radiatif de la Terre.

La figure 6a montre le flux solaire absorbé par la Terre. Il est fonction de l’éclairement solaire au sommet de l’atmosphère, qui dépend uniquement de la latitude (plus fort à l’équateur qu’aux pôles) et de l’albédo. On trouve bien des valeurs généralement plus fortes dans les zones tropicales que aux hautes latitudes. Sur une latitude donnée, deux effets sont apparents : D’une part un contraste terre-mer lié au fait que l’albédo des océans est plus faible que celui des terres, et d’autre part des variations liées à la présence fréquente de nuages. Cet effet est particulièrement apparent sur les bords Est des bassins océaniques.

La figure 6b montre le flux tellurique émis par la surface et l’atmosphère et qui s’échappe vers l’espace. Rappelons que ce flux dépend directement de la température du corps émetteur (loi de Stefan Boltzmann). La aussi, on trouve un gradient zonal lié au fait que les tropiques sont plus chauds que les pôles. Même au niveau des tropiques, on trouve des régions qui émettent relativement peu. Ce sont des zones fréquemment recouvertes de nuages très élevés, donc très froids. Ces nuages sont particulièrement présents sur les continents tropicaux ainsi qu’à proximité de l’équateur, suite au développement de cumulo-nimbus. A l’inverse les nuages océaniques qui étaient discutés sur la figure 6a n’ont pratiquement aucun effet sur le flux tellurique car ce sont des nuages bas qui ont pratiquement la même température que la surface.

Le flux net est présenté sur la Figure 6c. Cette figure montre en positif les régions qui reçoivent plus d’énergie radiative qu’elles n’en émettent et en négatif celles qui émettent plus d’énergie qu’elles n’en reçoivent. Pour compenser, il y a nécessairement un transport d’énergie, ce qui est le moteur de la circulation atmosphérique et océanique. On retrouve bien l’impact des nuages, plutôt positif lorsqu’il s’agit de nuages élevés, et négatif lorsqu’il s’agit de nuages bas. Notons que le Sahara, malgré un ensoleillement abondant, est une source d’énergie. Cela est du à la combinaison d’une atmosphère très sèche (donc peu d’effet de serre) et d’un albédo de surface élevé.

La figure 6a montre le flux solaire absorbé par la Terre. Il est fonction de l’éclairement solaire au sommet de l’atmosphère, qui dépend uniquement de la latitude (plus fort à l’équateur qu’aux pôles) et de l’albédo. On trouve bien des valeurs généralement plus fortes dans les zones tropicales que aux hautes latitudes. Sur une latitude donnée, deux effets sont apparents : D’une part un contraste terre-mer lié au fait que l’albédo des océans est plus faible que celui des terres, et d’autre part des variations liées à la présence fréquente de nuages. Cet effet est particulièrement apparent sur les bords Est des bassins océaniques.

La figure 6b montre le flux tellurique émis par la surface et l’atmosphère et qui s’échappe vers l’espace. Rappelons que ce flux dépend directement de la température du corps émetteur (loi de Stefan Boltzmann). La aussi, on trouve un gradient zonal lié au fait que les tropiques sont plus chauds que les pôles. Même au niveau des tropiques, on trouve des régions qui émettent relativement peu. Ce sont des zones fréquemment recouvertes de nuages très élevés, donc très froids. Ces nuages sont particulièrement présents sur les continents tropicaux ainsi qu’à proximité de l’équateur, suite au développement de cumulo-nimbus. A l’inverse les nuages océaniques qui étaient discutés sur la figure 6a n’ont pratiquement aucun effet sur le flux tellurique car ce sont des nuages bas qui ont pratiquement la même température que la surface.

Le flux net est présenté sur la Figure 6c. Cette figure montre en positif les régions qui reçoivent plus d’énergie radiative qu’elles n’en émettent et en négatif celles qui émettent plus d’énergie qu’elles n’en reçoivent. Pour compenser, il y a nécessairement un transport d’énergie, ce qui est le moteur de la circulation atmosphérique et océanique. On retrouve bien l’impact des nuages, plutôt positif lorsqu’il s’agit de nuages élevés, et négatif lorsqu’il s’agit de nuages bas. Notons que le Sahara, malgré un ensoleillement abondant, est une source d’énergie. Cela est du à la combinaison d’une atmosphère très sèche (donc peu d’effet de serre) et d’un albédo de surface élevé.

Figure 6

Crédits

CNRS/LMD

Légende

Flux moyens annuels au sommet de l’atmosphère : a) Flux solaire absorbé ; b) flux

tellurique émis par les surfaces et l’atmosphère et c) différence entre les deux. Lorsque le flux net est positif, la région reçoit plus d’énergie solaire qu’elle n’en émet.