Risques d’impacts avec la Terre

Les risques d’impacts dus aux NEOs sont peut-être la raison la plus «

terre à terre

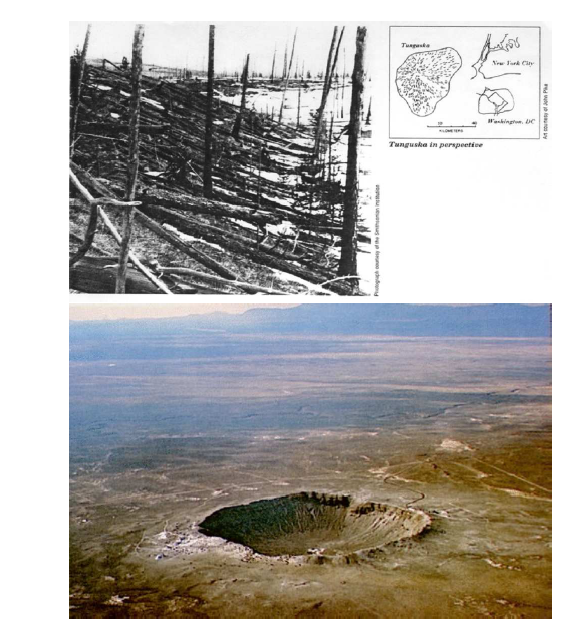

» d’acquérir une meilleure connaissance de cette population d’objets. Chaque jour, l’atmosphère de la Terre nous protège de milliers de petits débris ou de poussières. Les météores dans notre ciel nocturne sont une preuve visible de corps de ce type brûlant dans l’atmosphère à une altitude élevée. Jusqu’aux diamètres de l’ordre de 100 mètres pour les météoroïdes rocheux et de 10 mètres pour les météoroïdes métalliques, la plupart des corps célestes sont détruits dans l’atmosphère par une explosion. En 1908, l’explosion d’un objet d’environ 60 mètres de diamètre au-dessus de la région de Toungouska, en Sibérie, avec une énergie de l’ordre de 10 mégatonnes, a provoqué un tremblement de terre de magnitude 5 et la dévastation de la forêt sur 2 000 kilomètres carrés.

Crédits

Smithsonian Institution; John Pike; NASA

Légende

En haut : l’explosion d’un objet d’environ 60 mètres de diamètre au-dessus de la Toungouska, en Sibérie. La forêt fut dévastée sur 2 000 kilomètres carrés. En bas : le Meteor Crater, ou cratère Barringer (Arizona), de 1.2 km de diamètre, a été formé par un très petit NEO (de diamètre similaire à celui de l’objet de la Toungouska, mais de composition métallique), il y a 50 000 ans.

Il ne fait plus aucun doute que des impacts à grande échelle peuvent aussi se produire : le MeteorCrater, ou cratère Barringer (Arizona), de 1.2 km de diamètre, a été formé par un très petit NEO (de diamètre similaire à celui de l’objet de la région de Toungouska, mais de composition métallique), il y a 50 000 ans. Plus de 100 structures terrestres annulaires sont reconnues comme étant des cratères d’impacts. La plupart d’entre eux ne sont pas faciles à reconnaître, car ils sont masqués par l’érosion, mais seuls des impacts peuvent être à l’origine de minéraux particuliers (magnétizés ou choqués) présents sur les lieux et des déformations caractéristiques dans les réseaux cristallins (du quartz notamment) dues au choc. L’abondance anormale en iridium dans la couche limite Crétacé-Tertiaire suggère aussi qu’un NEO d’approximativement 10 kilomètres de diamètre a frappé la Terre à cette époque, provoquant une catastrophe climatique et écologique qui fut peut-être à l’origine de la disparition de nombreuses espèces, parmi lesquelles les dinosaures.

Le risque et le résultat d’une collision d’un NEO doivent encore être clarifiés. Pour un corps de 50 mètres, l’intervalle de temps entre deux impacts successifs est de quelques siècles. Mais le diamètre minimal d’un corps produisant une catastrophe globale (disparition de plus de 25 % de la population) est de 1,5 km. L’intervalle de temps séparant deux impacts de tels objets serait d’environ 1 million d’années. Cependant, ce ne sont que des estimations qui demandent à être précisées. En effet, sachant que, selon celles-ci, plusieurs milliers de NEOs de taille dangereuse existent, les craintes restent justifiées. Il est donc nécessaire d’inventorier la population des NEOs jusqu’aux petites tailles, de déterminer précisément leurs orbites et d’étudier leurs évolutions dynamiques possibles afin d’estimer leur probabilité de collision avec la Terre.