Des pistes de recherche ouvertes

S'il est possible de formuler des modèles semi-empiriques qui permettent de reproduire correctement, de façon qualitative, les variations couplées climat-carbone (voir figure ci-dessus), notre compréhension du cycle du carbone océanique ne permet pas encore de formuler un modèle numérique susceptible de reproduire les changements de  mesurés dans les carottages polaires. Le nœud du problème se situe probablement dans notre connaissance imparfaite du fonctionnement physique de l'océan aux échelles de temps séculaires et millénaires, et en particulier en période glaciaire. En effet, s'il est clair que le déficit atmosphérique en carbone en période glaciaire est provoqué par une augmentation du réservoir océanique, il est pour l'instant impossible d'expliquer pourquoi l'océan glaciaire stocke autant de carbone, malgré de nombreux efforts de modélisation.

Par ailleurs, il est important de noter que, lors des déglaciations, le

mesurés dans les carottages polaires. Le nœud du problème se situe probablement dans notre connaissance imparfaite du fonctionnement physique de l'océan aux échelles de temps séculaires et millénaires, et en particulier en période glaciaire. En effet, s'il est clair que le déficit atmosphérique en carbone en période glaciaire est provoqué par une augmentation du réservoir océanique, il est pour l'instant impossible d'expliquer pourquoi l'océan glaciaire stocke autant de carbone, malgré de nombreux efforts de modélisation.

Par ailleurs, il est important de noter que, lors des déglaciations, le  atmosphérique augmente plusieurs milliers d'années avant la fonte des calottes (cf. figure ci-dessous). Pour ces moments particuliers, il semble donc que le

atmosphérique augmente plusieurs milliers d'années avant la fonte des calottes (cf. figure ci-dessous). Pour ces moments particuliers, il semble donc que le  atmosphérique soit plus une cause, qu'une conséquence, des changements glaciaire-interglaciaire. Il est dès lors nécessaire d'analyser le problème dans son ensemble, car considérer qu'un océan "glaciaire" doit nécessairement conduire à un niveau de

atmosphérique soit plus une cause, qu'une conséquence, des changements glaciaire-interglaciaire. Il est dès lors nécessaire d'analyser le problème dans son ensemble, car considérer qu'un océan "glaciaire" doit nécessairement conduire à un niveau de  glaciaire de 180 ppm revient à confondre les causes et les conséquences, en particulier sachant que certaines constantes de temps du cycle du carbone sont particulièrement longues.

glaciaire de 180 ppm revient à confondre les causes et les conséquences, en particulier sachant que certaines constantes de temps du cycle du carbone sont particulièrement longues.

mesurés dans les carottages polaires. Le nœud du problème se situe probablement dans notre connaissance imparfaite du fonctionnement physique de l'océan aux échelles de temps séculaires et millénaires, et en particulier en période glaciaire. En effet, s'il est clair que le déficit atmosphérique en carbone en période glaciaire est provoqué par une augmentation du réservoir océanique, il est pour l'instant impossible d'expliquer pourquoi l'océan glaciaire stocke autant de carbone, malgré de nombreux efforts de modélisation.

Par ailleurs, il est important de noter que, lors des déglaciations, le

mesurés dans les carottages polaires. Le nœud du problème se situe probablement dans notre connaissance imparfaite du fonctionnement physique de l'océan aux échelles de temps séculaires et millénaires, et en particulier en période glaciaire. En effet, s'il est clair que le déficit atmosphérique en carbone en période glaciaire est provoqué par une augmentation du réservoir océanique, il est pour l'instant impossible d'expliquer pourquoi l'océan glaciaire stocke autant de carbone, malgré de nombreux efforts de modélisation.

Par ailleurs, il est important de noter que, lors des déglaciations, le  atmosphérique augmente plusieurs milliers d'années avant la fonte des calottes (cf. figure ci-dessous). Pour ces moments particuliers, il semble donc que le

atmosphérique augmente plusieurs milliers d'années avant la fonte des calottes (cf. figure ci-dessous). Pour ces moments particuliers, il semble donc que le  atmosphérique soit plus une cause, qu'une conséquence, des changements glaciaire-interglaciaire. Il est dès lors nécessaire d'analyser le problème dans son ensemble, car considérer qu'un océan "glaciaire" doit nécessairement conduire à un niveau de

atmosphérique soit plus une cause, qu'une conséquence, des changements glaciaire-interglaciaire. Il est dès lors nécessaire d'analyser le problème dans son ensemble, car considérer qu'un océan "glaciaire" doit nécessairement conduire à un niveau de  glaciaire de 180 ppm revient à confondre les causes et les conséquences, en particulier sachant que certaines constantes de temps du cycle du carbone sont particulièrement longues.

glaciaire de 180 ppm revient à confondre les causes et les conséquences, en particulier sachant que certaines constantes de temps du cycle du carbone sont particulièrement longues.

Figure

Légende

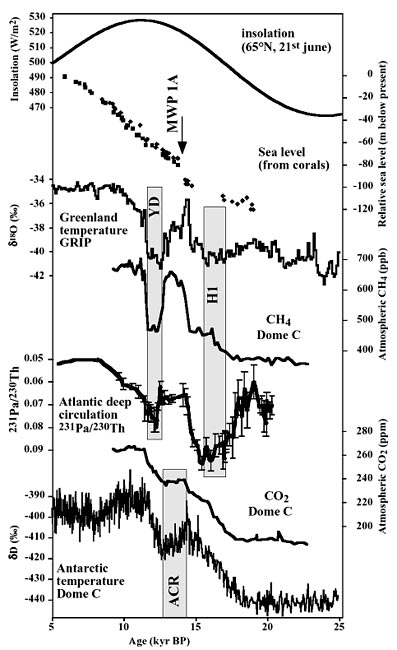

Enregistrements de la dernière déglaciation, entre 25000 et 5000 ans (25 et 5 kyr BP) dans le passé (le temps est croissant de la droite vers la gauche du diagramme). De haut en bas: insolation d'été aux hautes latitudes de l'hémisphère nord, qui constitue le forçage astronomique de l'évolution des calottes de glace au Nord; remontée du niveau marin associée à la fonte des calottes; température au dessus du Groenland, selon la composition isotopique de la glace; composition atmosphérique en  ; variations de la circulation thermohaline dans l'Atlantique Nord; augmentation du

; variations de la circulation thermohaline dans l'Atlantique Nord; augmentation du  atmosphérique; température au dessus de l'Antarctique. La remontée du

atmosphérique; température au dessus de l'Antarctique. La remontée du  de 180 ppm à 280 ppm s'effectue essentiellement entre 18 et 11 kyr BP, alors que la fonte des calottes est essentiellement entre 15 et 5 kyr BP.

de 180 ppm à 280 ppm s'effectue essentiellement entre 18 et 11 kyr BP, alors que la fonte des calottes est essentiellement entre 15 et 5 kyr BP.

; variations de la circulation thermohaline dans l'Atlantique Nord; augmentation du

; variations de la circulation thermohaline dans l'Atlantique Nord; augmentation du  atmosphérique; température au dessus de l'Antarctique. La remontée du

atmosphérique; température au dessus de l'Antarctique. La remontée du  de 180 ppm à 280 ppm s'effectue essentiellement entre 18 et 11 kyr BP, alors que la fonte des calottes est essentiellement entre 15 et 5 kyr BP.

de 180 ppm à 280 ppm s'effectue essentiellement entre 18 et 11 kyr BP, alors que la fonte des calottes est essentiellement entre 15 et 5 kyr BP.

Ainsi, le climat et le cycle du carbone sont encore aujourd'hui étudiés par des communautés de chercheur différentes, chacune supposant que la cause des changements se situe ailleurs: les climatologues ont l'habitude d'imposer le cycle du carbone comme un "forçage externe" qui va permettre d'expliquer les changements climatiques, les géochimistes présupposent des variations dans le système climatique (température, circulation océanique,…) pour tenter d'expliquer les variations du  atmosphérique. La synthèse reste à construire.

atmosphérique. La synthèse reste à construire.

atmosphérique. La synthèse reste à construire.

atmosphérique. La synthèse reste à construire.