Exemple

Exemple illustrant la « loi de l’offre » :

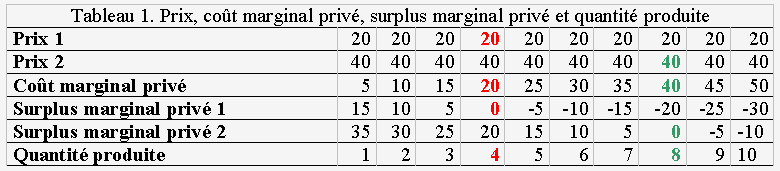

On suppose que le prix d’un bien est constant quelle que soit la quantité produite par le producteur, celui-ci étant preneur de prix (la taille du système productif considéré -le producteur- est petite par rapport au marché pour le bien considéré. Le producteur n’est donc pas en mesure d’influer sur le prix du bien en modifiant son niveau de production). Le coût marginal de production, qui représente le coût de production de chaque unité supplémentaire du bien, est supposé croissant avec la quantité produite, en raison de rendements factoriels décroissants.

Pour un niveau de prix donné, le producteur maximise son profit en fixant le niveau de production adéquat, c'est-à-dire celui qui égalise le coût marginal de production et le prix. Dans ce cas, le surplus marginal est nul : le producteur a avantage à produire dès lors que l’unité de bien lui rapporte plus qu’elle ne lui coûte (c’est le cas avec un surplus marginal positif) et il maximise son profit en augmentant sa production jusqu’à annuler le surplus marginal.