Définition

Exemple

Illustrons le cas de la pollution par un exemple : supposons un agent émetteur de pollution et un agent impacté par cette dernière. L’agent émetteur est une entreprise horticole qui produit des roses et rejette des produits toxiques dans une rivière lors de son processus de production. Ces substances toxiques sont néfastes pour la survie et l’abondance des poissons dans le lac dans lequel se jette la rivière. Le volume des substances toxiques rejetées est proportionnel au volume de la production de roses. L’agent impacté négativement par la pollution est un pêcheur, qui vit de la pêche des poissons du lac. La perte de bien-être du pêcheur est proportionnelle au volume des substances toxiques rejetées et peut être exprimée en unités monétaires. Il n’y a aucune transaction marchande entre les agents : la pollution émise par l’entreprise horticole est une externalité négative.

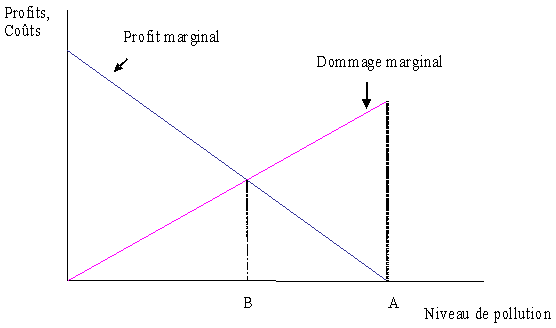

Suivant le modèle présenté dans la sous-section 1.1.4 (exemple numérique de la « loi de l’offre »), l’entreprise horticole est supposée produire des roses de manière à maximiser son profit. Elle intervient sur un marché concurrentiel, c'est-à-dire que sa recette marginale est égale au prix de marché. L’entreprise produit à rendements factoriels décroissants, ce qui implique que son coût marginal privé est croissant avec le volume de production. Son surplus marginal, défini comme la différence entre le prix de marché et son coût marginal privé de production, est donc décroissant avec la quantité de roses produites et s’annule pour un volume de pollution A correspondant à un volume de production. La perte de bien-être du pêcheur pour chaque unité (kilo ou nombre) de roses supplémentaire est appelée dommage marginal. La figure 14 (infra) représente cette situation.

Figure 14 : L’optimum de pollution

En l’absence de prise en compte de l’externalité négative de production de l’entreprise horticole, cette dernière fixe son niveau de production (et donc de pollution correspondant) au point A, qui correspond à une situation qui maximise son profit total mais qui induit un niveau de pollution entraînant une perte de bien-être importante pour le pêcheur.

Si le coût social de production (la somme du coût privé et du coût externe, ici les pertes subies par le pêcheur) est pris en compte, le niveau optimal de pollution se situe au point B. En effet, du point de vue de l’économie dans son ensemble, le surplus marginal dégagé par l’entreprise horticole en ce point est exactement égal au coût de la pollution pour le pêcheur. Si le niveau de production (et de pollution associée) se situe avant le point B, l’unité marginale de production rapportera davantage à l’entreprise qu’elle ne coûte au pêcheur : le dommage subi par ce dernier ne justifie pas de renoncer au surplus issu de la production, et le surplus total au niveau de l’économie peut être accru par une augmentation du volume de production (et de pollution). Si le niveau de production se situe après le point B, la pollution induite par l’unité marginale de produit coûte plus au pêcheur que sa production ne rapporte à l’entreprise : le surplus total au niveau de l’économie peut être amélioré par une réduction du volume de production et de pollution.