En savoir plus

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/984001351/index.shtml

) Revue Française de Finances Publiques, “Finances publiques et protection de l’environnement”, mai 2005, n°90.OCDE. 2006. Economie politique et taxes liées à l’environnement, Paris : OCDE.

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/984001351/index.shtml

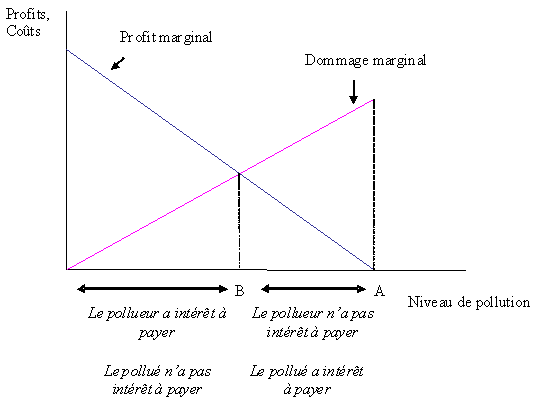

) Revue Française de Finances Publiques, “Finances publiques et protection de l’environnement”, mai 2005, n°90.OCDE. 2006. Economie politique et taxes liées à l’environnement, Paris : OCDE.-soit l’émetteur de l’effet externe (le pollueur) verse une indemnité compensatoire pour les dommages qu’il inflige à la victime (le pollué) par son activité productive ;

-soit la victime (le pollué) verse une somme à l’émetteur (le pollueur) pour l’inciter à polluer moins.

La configuration retenue dépend de la répartition initiale des droits de propriété sur le bien environnemental : si c’est l’émetteur qui a les droits de propriété c’est la victime qui doit le payer, si c’est la victime qui possède ces droits c’est à l’émetteur de payer.

Exemple

Regardons ces deux configurations à l’aide de la figure 21 (infra).

Figure 21 : L’internalisation par la négociation